Étiquettes

Bande dessinée, Charlotte Corday, Cinéma, Hugo Orain, Mangas, Marat

Notre thèse interroge les mythologies contemporaines qui transforment notre perception du passé, en nourrissant un imaginaire social, et en se heurtant aux récits des historiens. Pour cela, nous avons étudié 23 représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo, en France, entre 2000 et 2020.

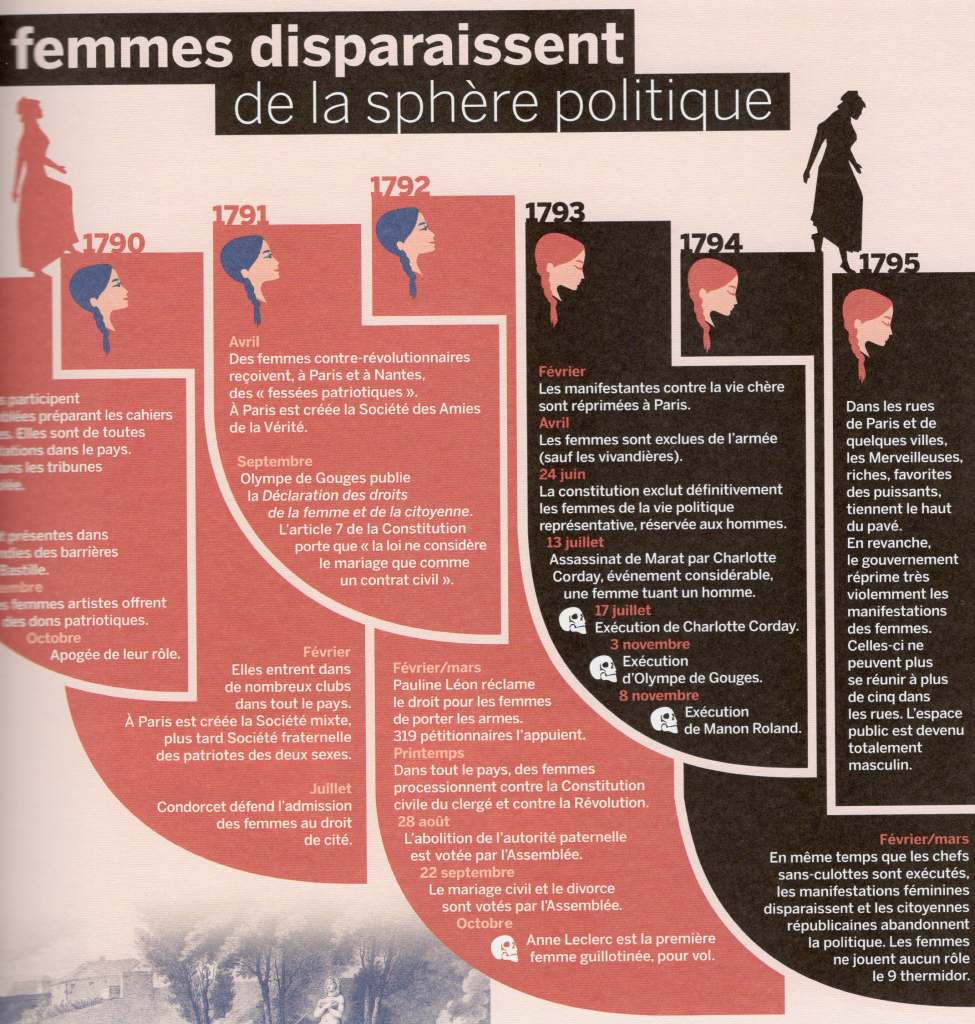

La Révolution est un objet mémoriel qui persiste en grande partie grâce aux fictions. Des mythologies contemporaines, comme la focalisation sur la Terreur et la violence révolutionnaire, alimentent une vision sombre de l’histoire, et s’opposent à une mémoire républicaine positive. Les fictions que nous avons analysées sont vues et jouées par des millions d’individus, ainsi les récits fictionnels constituent une « école parallèle » qui concurrence les travaux historiques.

Jusqu’à ce jour, aucune recherche en histoire n’avait véritablement été menée sur ces enjeux. Notre approche est inédite parce qu’elle est intermédiatique, c’est-à-dire que nous avons combiné les trois médias (cinéma, télévision et jeu vidéo), selon l’idée qu’il existe aujourd’hui une hybridation médiatique dans les processus de conception.

Dans cette thèse, à l’aide de sources de conception et de réception (entretiens, making-off, art work, critiques…), nous avons déconstruit les fictions contemporaines pour appréhender les mécanismes de représentation du passé. Les historiens doivent faire entrer les fictions dans leur laboratoire.

Hugo Orain. Images et Révolution en mouvement : représentations fictionnelles de la Révolution française au cinéma, à la télévision et dans le jeu vidéo entre 2000 et 2020. Histoire. Université Rennes 2; Université du Québec à Trois-Rivières, 2022. Français. NNT : 2022REN20013

La thèse est consultable et téléchargeable librement ici.

La bande dessinée et particulièrement les mangas ne sont pas ignorés par l’auteur de cette thèse – dont je recommande chaudement la lecture et·ou la consultation – qui les convoque à plusieurs reprises, mais cela ne fait pas partie de son corpus déjà large (cinéma, télévision et jeu vidéo).

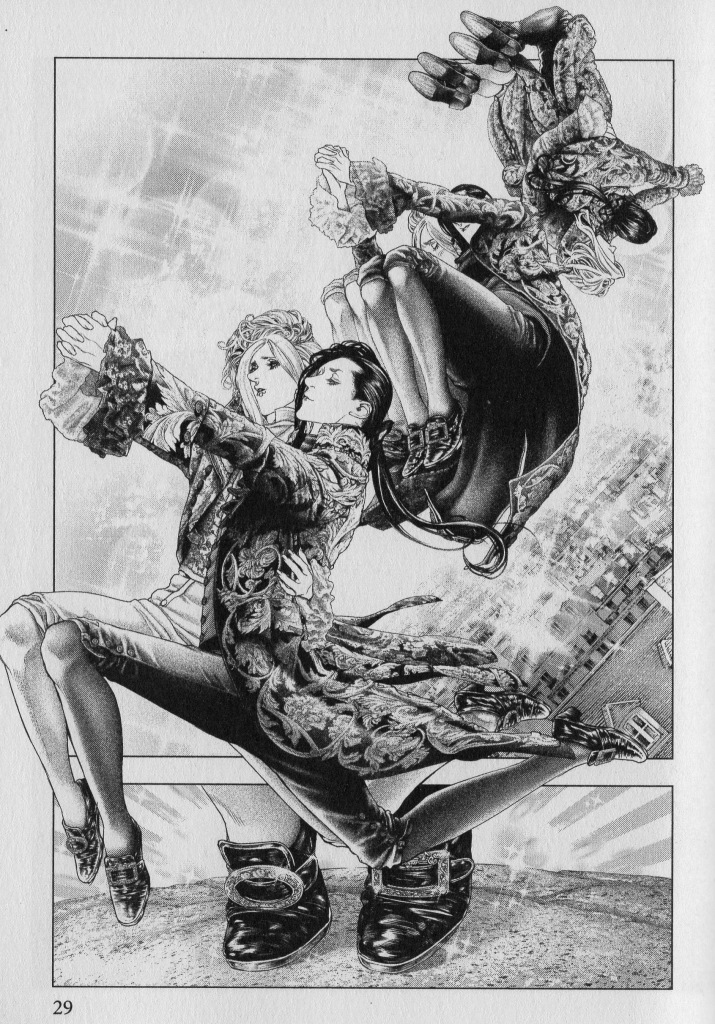

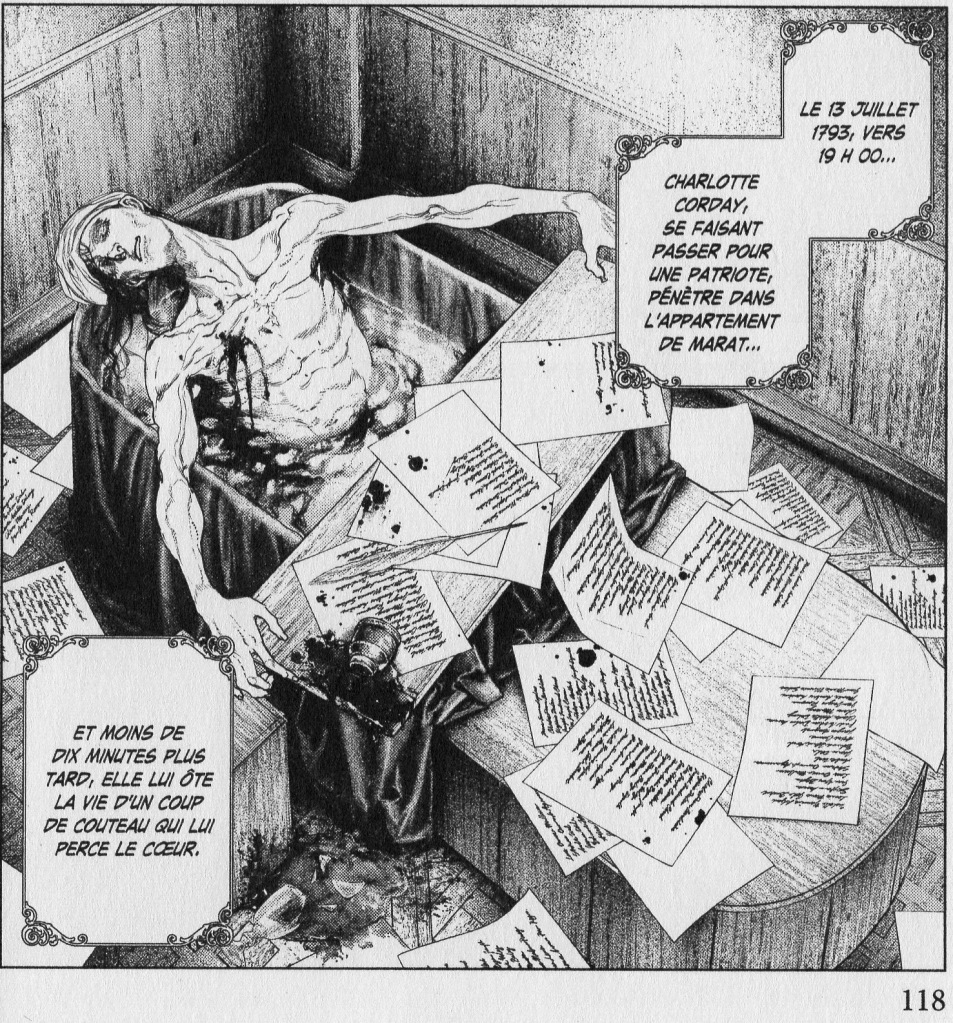

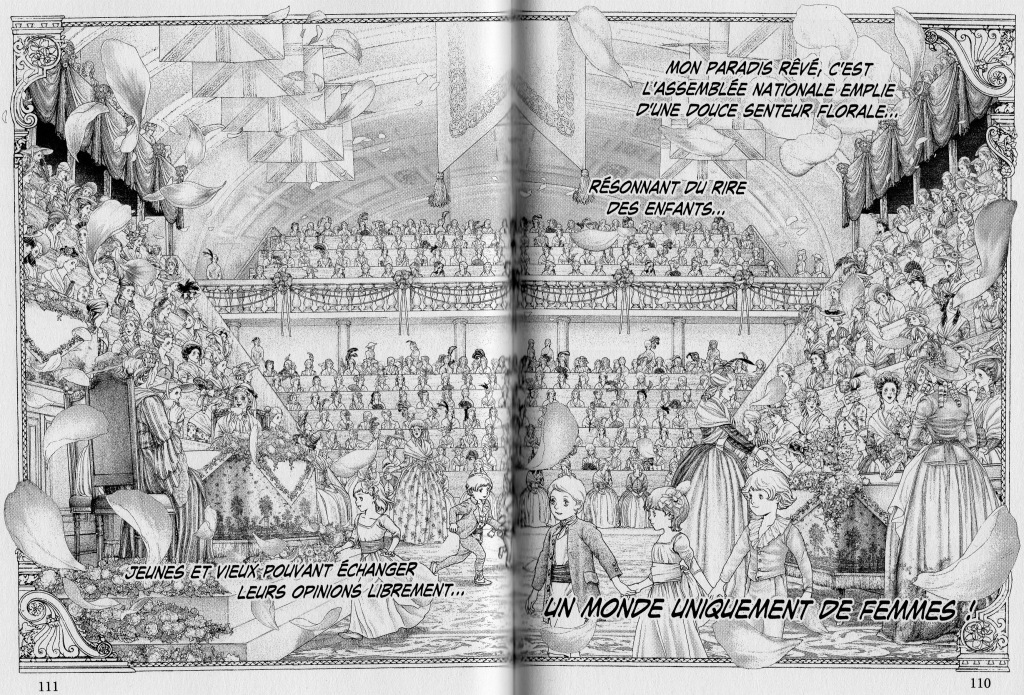

Je me permets d’illustrer cette page avec des extraits du volume 10 de Innocent Rouge de Shin’ichi Sakamoto (Delcourt Tonkam, 2020). L’auteur fait précéder le manga d’une parabole animalière dont voici la conclusion :

Ne vous laissez pas duper par cette effusion d’hémoglobine. Seuls ceux qui combattent tous crocs dehors et ne craignent pas de faire couler leur propre sang peuvent traverser une nouvelle ère.

L’imagination de l’auteur lui fait alterner des scènes d’un onirisme délirant avec des représentations hypperéalistes et des caricatures (voyez Marat). Une des caractéristiques remarquables est que les personnages masculins sont très efféminés (voyez Robespierre et Saint-Just). On croise au fil des pages le bourreau Samson, Théroigne de Méricourt et surtout, en héroïne centrale Charlotte Corday, meurtrière de Marat, présentée comme une utopiste féministe.