Cet article, d’un auteur dont je ne sais rien par ailleurs, René Roux, est paru dans la Revue d’histoire économique et sociale (vol. 29, n° 3, 1951, pp. 252-279). J’ai corrigé d’assez nombreuses fautes typographiques (et orthographiques), en essayant de ne pas en ajouter de mon cru.

J’ajoute, à la suite, la critique de cet article par Albert Soboul, parue dans Annales. Économies, Sociétés, Civilisations (7e année, n° 4, 1952, pp. 517-520).

Soboul reproche, à juste titre, à René Roux des erreurs factuelles et des raccourcis. Il lui reproche surtout de rallier le « parti » de Daniel Guérin à propos de l’existence d’un embryon de prolétariat en 1793. Le texte de Roux est une pièce à verser à l’historiographie de cette question (pièce dont j’ai découvert l’existence récemment, et que je vois rarement citée).

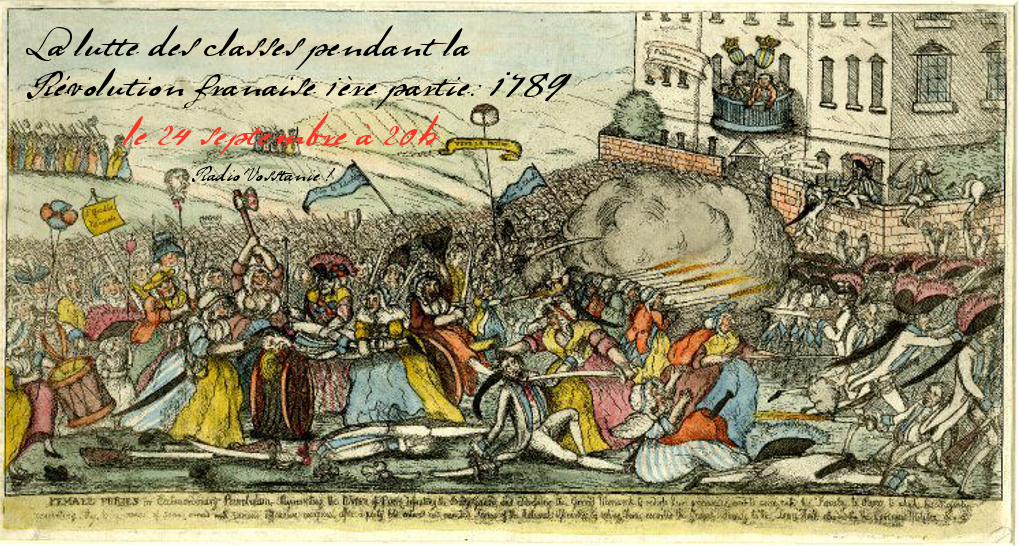

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE ET L’IDÉE DE LUTTE DES CLASSES

par René Roux

Liberté, Égalité, Fraternité : dans cette devise idéale qu’elle nous a léguée, inscrite en tête de ses actes et gravée au fronton des monuments, rien n’incite à penser que la Révolution française ait pu connaître l’idée de lutte des classes. Tout tend, au contraire, à l’en éloigner : fraternité qui, plus intimement que la solidarité, réunit les hommes dans des sentiments mutuels, comme les enfants d’un seul père ; égalité qui les place sur le même plan, pareillement heureux et satisfaits d’un sort commun ; liberté enfin, triomphante de ce déterminisme si étroitement lié à l’idée de lutte des classes qu’il forme avec elle le couple d’idées-forces du matérialisme dialectique.

Et cependant, Proudhon croit que la Révolution a fondé en France la lutte des classes : en assurant à la bourgeoisie le pouvoir politique, elle a consacré sa domination économique sur « les bras nus », comme Michelet les appelle, et substitué aux rapports personnels de maître à compagnon l’antagonisme de classe entre capitalistes et travailleurs, désormais adversaires [1]. Doctrinaires et historiens marxistes partagent ce jugement. Marx n’a-t-il pas salué dans la conspiration de Babeuf « la première apparition d’un parti communiste réellement agissant… dans le cadre de la révolution bourgeoise [2] » ? ; Kautsky a consacré un petit livre aux « luttes de classe en 1789 [3] » et Daniel Guérin, étudiant récemment « la lutte des classes sous la Première République, bourgeois et bras nus, 1793-1797 [4] », a pu écrire que « le marxisme authentique découvre, dissimulées dans l’arbre touffu de la Révolution bourgeoise, les jeunes pousses d’une autre lutte de classes, d’une autre révolution, prolongement et fin dernière de celle qui débuta en France en 1789 ».

Sans doute, selon la conception marxiste, « toute l’histoire a été une histoire de lutte des classes, de lutte entre classes exploitées et classes exploiteuses [5] ». Mathiez lui reproche de « rechercher partout dans le passé la lutte de classes, même quand cette lutte n’est révélée par aucun document, même si ceux qui la menèrent n’en eurent pas conscience [6] ». Mais le grand historien de la Révolution et son disciple G. Lefebvre [7], reconnaissent, dans les événements de cette période, les péripéties d’une lutte de classes que Jaurès avait déjà signalée [8]. La Révolution française a porté et réalisé les ambitions politiques de la bourgeoisie enrichie. Quand Louis XVI s’incline devant la prise de la Bastille et le témoigne par sa présence à l’Hôtel de Ville où il accepte du maire Bailly la nouvelle cocarde tricolore, « la bourgeoisie universelle, comprenant que son heure sonnait, tressaillit de joie et d’espérance[9] ». Toute l’œuvre de la Constituante vise à « assurer le règne paisible de la bourgeoisie victorieuse[10] ». Pourvue du pouvoir, elle veut conserver les institutions établies : elle innocente le roi de sa fuite, en juin 1791, et fait tirer, au Champ de Mars, sur les pétitionnaires qui réclamaient la déchéance. Barnave, le 15 juillet 1791, pose la question devant l’Assemblée et y répond pour elle : « Allons-nous terminer la Révolution, allons-nous la recommencer ? Un pas de plus serait un acte funeste et coupable ». Présomption prématurée ! Feuillants et Jacobins s’affrontent à la Législative. La force populaire parisienne et provinciale l’emporte, au 10 août 1792, et la lutte de classes, reprise à la Convention entre Gironde et Montagne, prime les nécessités de la défense nationale et s’exaspère en guerre civile. Quand, le 2 juin 1793, les sections de Hanriot assiègent la Convention et y arrêtent les Girondins, c’est la haute bourgeoisie que les sans-culotte renversent, malgré le vain sursaut de la révolte fédéraliste. Cette nouvelle Révolution se marque par la proclamation de la Constitution montagnarde de l’an I, d’application différée jusqu’à la fin du Gouvernement révolutionnaire du Comité de Salut Public ; par la législation économique et sociale de l’été 1793 sur les subsistances et les terres — répression de l’accaparement et établissement du maximum général, partage des communaux et abolition sans indemnité des droits féodaux même fondés en titre qui libère définitivement la terre paysanne — ; enfin, par le célèbre décret de ventôse (février 1794) qui attribue gratuitement aux indigents les biens confisqués aux suspects. C’est le bref apogée du gouvernement révolutionnaire. Inefficaces ou inappliquées, ces mesures sont rapportées par la réaction thermidorienne, qui abroge le maximum, retourne au libéralisme économique intégral et poursuit l’inflation monétaire jusqu’à la double banqueroute des assignats et des mandats territoriaux. La répression des émeutes de famine, en germinal et prairial (avril-mai 1795), restaure solidement la suprématie de la bourgeoisie organisée par la Constituante.

Ainsi se développe jusqu’au Directoire cette lutte de classes qui domine la Révolution française. Mais sa manifestation dans les faits n’en implique pas nécessairement la conscience. Celle qu’en ont pu avoir ses protagonistes, la doivent-ils à la Révolution, dont elle serait l’apport propre à l’idée de lutte des classes ? Pour essayer de répondre, il faut rechercher l’état de cette idée à la veille de 1789[11]. Peut-on en trouver les premières formes parmi les origines intellectuelles de la Révolution française [12] au XVIIIe siècle ?

Dès le début de sa seconde moitié, les philosophes ont découvert et dégagé l’opposition entre possédants et prolétaires, qu’ils font remonter à la propriété privée. Le marquis de Mirabeau n’attribue qu’à ses abus l’inégalité des conditions (L’Ami des Hommes ou Traité de la population 1756-58), mais dès 1755, son fondement même est simultanément contesté par Linguet : « La société est née de la violence et la propriété de l’usurpation » (Théorie des lois civiles ou Principes fondamentaux de la société) ; par Rousseau qui en proclame l’imposture et lui impute une longue suite « de crimes, de guerres, de meurtres, de misères et d’horreurs » (Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes) ; par Morelly surtout, qui l’accuse de changer en antagonismes sociaux les harmonies naturelles et de corrompre l’humanité (Code de la Nature ou le véritable esprit de ses lois). Aussi voit-il le remède idéal dans la communauté des biens : « Rien dans la société n’appartiendra singulièrement ni en propriété à personne… Tout citoyen sera un homme public sustenté, entretenu, occupé aux dépens du public ». Dans ses Entretiens de Phocion sur le rapport de la morale avec la politique (1763) puis ses Doutes proposés aux philosophes économistes (1768) Mably reprend ces attaques contre la propriété, cause du partage de la société en deux classes, riches et pauvres, et source de tous les malheurs qui affligent les hommes. Les économistes montrent des vues plus profondes. La division, élaborée par les Physiocrates, entre la classe productive terrienne et la classe stérile des négociants et fabricants, ne fait guère encore que développer la distinction de d’Holbach (La Politique naturelle, ou Discours sur les vrais principes du Gouvernement, 1773 ; La Morale universelle ou les Devoirs de l’homme fondés sur la nature, 1776), qui l’a tirée de Bolingbrocke (Pensées, 1771), entre masse paysanne et marchands. Mais Adam Smith, « père de l’économie politique classique », dans ses Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, dont la troisième et dernière édition de son vivant paraît en 1789, montre comment la division du travail, qui suit le progrès technique, partage nécessairement la société en deux classes, l’une qui tire profit de sa fortune, l’autre qui subsiste de son travail. Dès 1776, Turgot, avec ses Réflexions sur la formation et la distribution des richesses, a dépassé la conception purement foncière et physiciste des physiocrates : au lieu de séparer propriétaires et producteurs, il les place dans la catégorie sociale des possesseurs de capitaux, opposés aux travailleurs des champs et des manufactures, « qui ne possèdent aucun revenu et vivent également de salaire », en un conflit fatal et constant. Turgot atteint, par là, à l’idée moderne de lutte des classes, dont Necker, à sa suite, ébauche une théorie institutionnelle de l’organisation sociale au service des possédants.

Cette idée, aperçue et approfondie par les philosophes et les économistes, ne sort guère des salons et des écrits. Le siècle des lumières demeure un siècle aristocratique. Son rudiment de philosophie socialiste ne correspond à aucun sentiment populaire de lutte des classes. Les paysans, perdus parmi les campagnes, les ouvriers, peu nombreux et isolés, de la grande industrie qui se fonde, manquent également de sens social et ne se considèrent pas comme une classe distincte du Tiers État. Henri Sée, étudiant « la vie économique et les classes sociales en France au XVIIIe siècle [13] », constate qu’ouvriers et paysans ne se conçoivent pas d’intérêts collectifs propres. Werner Sombart leur refuse toute conscience de classe : « La Révolution française sera, même pour un myope, une Révolution purement bourgeoise, tout autre chose qu’un mouvement prolétarien », et toute la période antérieure à 1848 ne forme que « la préhistoire du mouvement social ». Marx reconnaît qu’au début de la Révolution française, « le prolétariat et les diverses couches du Tiers État, qui n’appartenaient pas à la bourgeoisie, n’avaient pas encore d’intérêts séparés de ceux de la bourgeoisie, ou ne formaient pas encore des classes, ou fractions de classes, ayant un développement indépendant [14]». Sur cinq mille brochures publiées à l’occasion de la réunion des États Généraux, vingt à peine protestent contre la sujétion et les maux des salariés, et elles n’émanent pas d’eux. C’est le journal l’Ami du Roi qui parle de « la classe des ouvriers[15] ». Les cahiers de doléances, en dehors de l’intérêt charitable du clergé pour « la classe des pauvres[16] », ignorent la question ouvrière[17]. Aussi paraît-il excessif d’affirmer qu’au XVIIIe siècle, « la classe ouvrière est née[18] ». Encore privée d’expression et de pensée propres, elle n’a pas encore pris d’elle-même une conscience qui va seulement commencer à se former, avec la conception jumelle de la lutte des classes. La Révolution hâtera leur lente gestation et en sera la véritable accoucheuse avant terme. Le prolétariat du Tiers ne se représentait d’autre lutte collective que contre les deux autres ordres, conduite dans le cadre de l’Ancien Régime, et toute imprégnée de pensée traditionnelle et des souvenirs légendaires des luttes communales médiévales. La Révolution forme le terme de cette idée ancienne de lutte des classes, en même temps que le creuset de sa conception moderne. L’accaparement de la Révolution par la bourgeoisie provoque la dissociation du Tiers qui se sépare et s’oppose : la classe des travailleurs, écartée des avantages politiques et matériels, s’entrouvre à l’idée réaliste de lutte des classes, qui ne parvient pas à s’imposer, mais reçoit dès lors son sens et l’essentiel de son contenu actuel. La Révolution apparaît ainsi comme le moment dominant de la formation, en France, de la conscience de lutte de classes, entre une forme périmée et sa forme décisive.

Certes, il s’en faut que cette mutation brusque, d’un état historique en un embryon complet de doctrine, ait présenté, aux yeux des contemporains et dans le détail vécu de l’histoire, cette simplicité et cette netteté. Elle nous est encore incomplètement connue. L’histoire de la pensée sociale de la Révolution française reste à écrire. L’étude en est à peine abordée pour la province, où elle semble d’ailleurs n’avoir entraîné que des manifestations sporadiques, sans portée générale ni sens collectif. Quand, aussitôt après le 14 juillet 789, les paysans brûlent les chartriers, bastilles des droits féodaux, chacun ne cherche qu’à s’affranchir de ses fermages et, en transformant une occupation séculaire en possession de fait, à accéder à la propriété individuelle, que lui ouvrent successivement la Nuit du 4 août, la vente des biens nationaux, enfin le partage des communaux et la suppression sans indemnité des-droits féodaux. Si, dès le 21 août 1789, les mineurs de Rancié, dans l’Ariège, présentent une requête, pour obtenir « la liberté de vendre leur mine au prix qui sera déterminé par une commission établie dans la société des minerons, sans qu’aucune municipalité ni juridiction puisse les y troubler, ainsi que cette liberté est accordée, pour tous autres objets de commerce », il paraît difficile de conclure, avec R. Garmy qui l’a rappelée, que cette affaire épisodique revendique, pour les travailleurs, « le droit de gestion directe, la possession des moyens de production — la terre aux paysans, l’usine aux ouvriers » et « annonce la conscience de classe du prolétariat moderne[19] ». Et cet éclair incertain s’éteint aussitôt devant le refus opposé par l’Intendant d’Auch à « la demande de ceux des mineurs de la vallée de Vicdenos qui résident à Sem, Goulier et Olbier, en ce qui concerne la liberté qu’ils réclament de fixer le prix de la mine et l’affranchissement de la surveillance et juridiction des officiers municipaux », et devant la radicale loi du 27 mars 1791, par quoi « les mines et minières, tant métalliques que non métalliques, ainsi que les bitumes, charbons de terre ou de pierres et pyrites sont à la disposition de la Nation ». À Paris, mouvements d’idées et de foules, mieux connus, apparaissent plus marqués, à la fois plus fréquents et plus importants, mais là encore, souvent, sans que ceux qui en furent les instruments comme ceux qui en furent les protagonistes aient eu une réelle compréhension de leur immense portée, ni une claire représentation de leur sens. Des états d’âme, en partie instinctifs, parfois contradictoires et débordants, se sont agités en un chaos tourbillonnant, où il se révèle ardu de discerner et de suivre de grands courants, plus ressentis qu’exposés en doctrines.

Mais, « peu importe que la plupart des révolutionnaires n’aient pas pensé consciemment les contradictions sociales du prolétariat et de la bourgeoisie[20] ». C’est vécues et agies, non figées en formules, qu’elles ont gagné la force qui les porte aujourd’hui. Par l’élan vital qu’elle leur a donné, la Révolution française justifie encore le mot prophétique de Goethe à Valmy : « De ce lieu et de ce jour, date une ère nouvelle dans l’histoire du monde ».

L'APPARITION DE L'IDÉE

DE LA LUTTE DES CLASSES

Elle se dégage progressivement sous l’effet des conditions politiques, économiques et sociales.

En 1789, aucune hostilité n’existe dans le peuple contre la bourgeoisie ambitieuse en plein essor social et politique. « D’instinct, dit Jaurès, les ouvriers des manufactures étaient beaucoup plus avec la bourgeoisie révolutionnaire qui suscitait et élargissait le travail industriel, qu’avec les prétendus réformateurs qui, dans un intérêt de moralité et de simplicité, voulaient ramener au pâturage commun, trempé de matinale rosée, le troupeau paisible des hommes[21] ». Les premiers événements révolutionnaires provoquent un profond mouvement idéal de fraternité populaire enthousiaste, à son apogée dans les travaux et les réjouissances en commun de la Fête de la Fédération.

Illusion éphémère ! Dès que s’éveillent les frémissements d’agitation qui accompagnent la désignation des députés aux États Généraux, et avant même que ne vacille manifestement sur ses bases chancelantes l’édifice ébranlé de l’Ancien Régime, la bourgeoisie se détache du peuple à l’intérieur du Tiers État, où le Chevalier de Moret, en avril 1789, distingue deux classes aux intérêts différents, voire opposés. Des brochures écrites à l’occasion des élections désignent le Tiers État non plus comme un ordre homogène, mais comme réunissant sans les unir deux classes distinctes. Dans ses Premières observations au Peuple Français sur la quadruple aristocratie qui existe depuis deux siècles sous le nom de haut clergé, de possédants fiefs, de magistrats et de haut tiers, et vues générales sur la constitution et la félicité publique, 1789, J. B. Bremond oppose, au vrai peuple des plébéiens, l’aristocratie, où il range « le haut tiers » dont les ambitions nobiliaires ont fait « le fléau le plus redoutable des peuples en le rendant l’instrument de la haute aristocratie ».

Les Cahiers du Quatrième Ordre, celui des pauvres journaliers, infirmes, indigents, etc.. l’Ordre sacré des infortunés ou Correspondance philanthropique entre les infortunes, les hommes sensibles et les États Généraux, (25 avril 1789) de Dufourny de Villiers, dénoncent cette collusion et l’absence d’un sincère défenseur des vrais intérêts du peuple dans la représentation du Tiers, confisquée à son profit par la bourgeoisie. « Pourquoi cette classe immense de journaliers, de salariés, de gens non gagés… cette classe qui a tant de représentations à faire… est-elle rejetée du sein de la Nation ? » Gomment, se demande l’auteur, les bourgeois pourraient-ils protéger les intérêts des ouvriers, qui s’opposent aux leurs ? Et avec une remarquable prescience doctrinale, l’auteur voit dans la lutte contre le capital la voie de la démocratie, seule dispensatrice au corps social de la justice et du bonheur. Sans ouvrir d’aussi profondes perspectives, « Les doléances du pauvre peuple » expriment la déception du quatrième État de n’avoir pas été admis à faire entendre sa voix dans le concert de la Nation : « Nous appartenons à l’ordre du Tiers, mais aucun des représentants n’est de notre classe, et il semble que tout ait été fait en faveur des riches ».

Les craintes exprimées par quelques têtes populaires ne se justifient que trop avec l’attitude de la bourgeoisie. Dès juin 1789, par une allusion transparente, Camille Desmoulins approuve le législateur antique d’avoir « retranché du corps politique cette classe de gens qu’on appelait prolétaires ». L’Assemblée Constituante n’a garde de négliger le conseil du plus populaire des journalistes d’alors. Tout en proclamant dans une Déclaration solennelle que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits », elle s’empresse d’instaurer un vote censitaire réservé aux citoyens actifs et d’écarter de la vie publique tous ceux qui ne paient pas une contribution directe d’au moins trois journées de travail. Par là, l’assemblée bourgeoise suit l’enseignement de ses maîtres à penser, qui identifient unanimement propriété et droits politiques : d’Holbach pour qui « le propriétaire seul est un vrai citoyen » (Ethocratie ou le Gouvernement fondé sur la morale, 1776) ; et les Encyclopédistes : « C’est la propriété qui fait le citoyen » (article Représentants) ; « le fondement du pacte social est la propriété » (article Économie politique). En leur proposant d’établir le suffrage universel, Robespierre scandalise tous ses collègues.

Cette discrimination politique prépare la dissociation du Tiers en deux groupes qui en viendront à s’affronter violemment.

De bons esprits s’en inquiètent pour l’avenir de la Révolution. Pétion, maire de Paris, cherche auprès de sa classe à ramener l’union. « Le Tiers État est divisé, écrit-il à Buzot le 6 février 1792 et voilà la vraie cause de nos maux. La bourgeoisie, cette classe nombreuse et aisée, Fait scission d’avec le peuple, elle se place au-dessus de lui ; elle se croit de niveau avec la noblesse qui la dédaigne et n’attend que le moment favorable pour l’humilier… Le peuple, de son côté, s’irrite contre la Bourgeoisie, il s’indigne de son ingratitude, il se rappelle les services qu’il a rendus, il se rappelle qu’ils étaient tous frères dans les beaux jours de la liberté… Il faut que la bourgeoisie soit bien aveugle et bien insensée pour ne pas faire cause commune avec le peuple. La bourgeoisie et le peuple réunis ont fait la révolution ; leur réunion seule peut la conserver. » Mais loin de réussir, Pétion se trouve lui-même ramené à ses intérêts de classe. Un an plus tard, sa Lettre aux Parisiens d’avril 1793 appelle les hommes d’ordre à défendre leurs biens : « Vos propriétés sont menacées, et vous fermez les yeux sur ce danger. On excite la guerre entre ceux qui ont et ceux qui n’ont pas, et vous ne faites rien pour la prévenir. Faites rentrer ces insectes vénéneux dans leurs repaires ». Par cette volte-face totale, celui qui avait exhorté riches et pauvres du Tiers à rester unis face à la contre-révolution ne craignait maintenant que pour sa richesse et se trouvait aux côtés du grand propriétaire Barruel-Beauvert, dont l’apostrophe brutale est restée fameuse : « Propriétaires, qui que vous soyez, gardez-vous de soutenir une fausse doctrine ; les hommes qui n’ont rien ne sont pas vos égaux. Les véritables citoyens sont ceux qui ont des possessions ; les autres ne sont que des prolétaires ou faiseurs d’enfants. Depuis quand les frelons sont-ils regardés comme les frères des abeilles ? Au premier signal d’une révolte, courez, chassez cette nuée d’insectes qui veut partager sans effort et sans gloire votre fortune acquise ou celle qu’augmentera bientôt votre industrie ».

Ainsi, la bourgeoisie s’oppose à la masse prolétarienne et précipite l’antagonisme de classe. Marat depuis 1791 la dénonce en vain et essaie sans y parvenir de donner au peuple une conscience propre. Contre la bourgeoisie qui les exploite, il appelle les ouvriers et les pauvres à former une fédération uniquement populaire, au lieu de se laisser étouffer comme au 14 juillet 1790 dans la Fédération des Gardes nationales bourgeoises « aristocratie militaire où entraient des légions de vos ennemis. Ni fédération universelle, ni fusion, mais le peuple à part… la fédération que je vous avais proposée entre les seuls amis de la liberté ». Seule la classe ouvrière saura défendre les conquêtes révolutionnaires. « Il n’y a que les cultivateurs, les petits marchands, les artisans et les ouvriers, les manœuvres et les prolétaires, comme les appellent les aristocrates, qui pourront former un peuple libre. » Et l’Ami du Peuple rêve d’opposer une authentique classe prolétarienne aux aristocrates qui combattent la Révolution et aux bourgeois riches et opulents qu’il accuse de la compromettre avant de la trahir. « Nous ne nous laisserons plus endormir par les bourgeois comme nous l’avons fait jusqu’à présent » (25 mars 1791). Mais s’il dénonce dans l’inégalité politique et matérielle la source de la servitude plébéienne, Marat ne sait que vitupérer les accapareurs et attaquer les profiteurs de la misère. II n’a ni doctrine de lutte des classes, ni système précis de moyens et d’objectifs.

L’idée en est encore prématurée. Elle commence seulement à se répandre dans le peuple. Les difficultés économiques lui font ressentir sa solidarité et un véritable prolétariat prend naissance avec la conscience de sa force, de ses souffrances et de ses aspirations. Comme l’a souligné Marx, les conditions d’existence déterminent le comportement politique. Les revendications ouvrières en matière de salaires, puis l’agitation populaire provoquée par le prix et la rareté des subsistances assurent et marquent la diffusion de l’idée de lutte des classes.

Le bouleversement de la Révolution bourgeoise a encore aggravé la situation précaire des ouvriers. Les ateliers de charité, qui disparaissent en juin 1791, n’y ont en rien remédié et les premières difficultés se manifestent quand les ouvriers demandent des augmentations.

C’est encore Marat qui prend fait et cause pour les charpentiers de la nouvelle église Sainte-Geneviève en conflit avec leurs entrepreneurs[22]. Pour obtenir le salaire qu’ils réclament, ils ont présenté le 5 mai 1791 une pétition à la municipalité parisienne, puis le 2 juin à l’Assemblée constituante, au nom de « la classe la plus indigente, qui a été si longtemps le jouet du despotisme des entrepreneurs ». Le 12 juin, L’Ami du Peuple publie une lettre que Marat affirme avoir reçue d’eux et où l’on reconnaît facilement son inspiration grandiloquente. Adressée au « cher Prophète, vrai défenseur de la classe des indigents », elle rappelle que « la classe des infortunés avait fait seule la Révolution » et Marat s’indigne dramatiquement de l’exploitation dont elle est victime : « On rougit de honte et on gémit de douleur en voyant une classe d’infortunés aussi utiles, livrés à la merci d’une poignée de fripons… ; abus… qui tendent à détruire par la misère une classe nombreuse de citoyens recommandables ».

La réaction de la Constituante ne tarde pas. La suppression des corporations par le décret d’Allarde des 2-17 mars 1791 a privé de toute protection l’ouvrier laissé seul devant la puissance du patron, en lui interdisant d’y résister par l’union avec ses camarades de travail. Le respect des volontés individuelles fournira le prétexte et assurera à l’employeur la liberté d’exploiter sa main-d’œuvre. Le préambule de la loi Le Chapelier des 14-17 juin 1791 l’avoue sans détour : il s’agit de prévenir les coalitions pour faire monter ou baisser les salaires. Les droits respectifs des patrons et des ouvriers semblent ainsi impartialement respectés, et cet équilibre juridique couvre et légalise une « inégalité économique, source de l’inégalité politique et de la destruction de la liberté » (Robespierre, avril 1791). La situation dominante du patron n’en fait-elle pas une coalition à lui tout seul ? Isolé, l’ouvrier ne peut que subir ses conditions. La loi Le Chapelier prive la classe ouvrière de toute force contractuelle en interdisant de s’assembler « pour de prétendus intérêts communs » professionnels ; en annulant « toute adresse ou pétition au nom de l’état ou de la profession » ; en déclarant « perturbateurs du repos public » et justiciables des loi criminelles « ceux qui useraient de menaces ou de violences contre les ouvriers usant de la liberté accordée par les lois constitutionnelles au travail et à l’industrie » et en poursuivant comme séditieux « tous attroupements d’artisans, d’ouvriers, compagnons, journaliers ou excités par eux contre le libre exercice ». Tout cet appareil répressif vise et frappe la discussion des salaires à force égale entre capital et travail. « Si contre les principes de la liberté et de la Constitution, les citoyens attachés aux mêmes professions, arts et métiers prenaient des délibérations ou faisaient des conventions tendant à refuser de concert ou à n’accorder qu’à un prix déterminé le secours de leur industrie ou de leurs travaux, lesdites délibérations ou conventions, accompagnées ou non de serments, seront déclarées inconstitutionnelles et attentatoires à la liberté et la Déclaration des Droits de l’Homme, et de nul effet… Si lesdites délibérations ou conventions, affiches apposées, lettres circulaires, contenaient quelques menaces contre les entrepreneurs, les artisans ouvriers ou journaliers étrangers qui viennent travailler dans le lieu, ou contre ceux qui se contenteraient d’un salaire inférieur, tous auteurs, instigateurs et signataires des actes ou écrits seront punis d’une amende de mille livres chacun et de trois mois de prison ».

Dans sa lettre comme dans son esprit, la loi Le Chapelier porte l’empreinte de son époque et des événements qui l’ont précédée. Mais on y verrait à tort une simple loi de circonstance. Marat, dès le lendemain de sa promulgation, en attaquait dans son journal le caractère de classe : « Pour prévenir les rassemblements nombreux du peuple qu’ils redoutent si fort, ils ont enlevé à la classe innombrable des manœuvriers et des ouvriers le droit de s’assembler pour délibérer en règle de leurs intérêts… Ils ne voulaient qu’isoler les citoyens et les empêcher de s’occuper en commun de la chose publique. » Mais, emporté par son sens politique aigu, Marat n’apercevait dans ce « coup d’État bourgeois » (Marx) qu’une manœuvre contre-révolutionnaire, et en négligeait l’immense portée économique et sociale. Les historiens de la Révolution et du mouvement ouvrier nos contemporains [23] ont bien montré son caractère de loi de principe, de « loi organique » de l’économie, puisqu’elle organisait les rapports professionnels en transformant en profit capitaliste l’exploitation du travail et en assurant aux industriels la main-d’œuvre bon marché qui contribuerait à leur fortune.

En même temps, là où l’ouvrier ne voyait que son patron, la loi Le Chapelier lui montrera le capitalisme : aux rapports personnels de travail en commun qu’il connaissait, elle substitue le sentiment nouveau de la lutte de deux classes, de plus en plus profond tandis que les revendications de salaires reprennent en 1793 avec la cherté croissante de la vie et s’appuient sur des grèves. Pour les arrêter, la loi du 29 septembre fixe le maximum des salaires au niveau de 1790 augmenté de la moitié et sanctionne les grèves, interdites par la loi Le Chapelier. Conflits du travail et répressions se multiplient pendant l’hiver 1793-1794. Le 17 février le Comité de Salut Public décide de traiter en suspects ceux qui exigent un salaire supérieur au maximum. Épurée des hébertistes, la Commune de Paris adopte la même attitude. Payan, qui a remplacé Chaumette à l’Hôtel de Ville, accuse le 5 mai les ouvriers d’un « esprit de révolte et d’insubordination que les lois révolutionnaires punissent de mort… Nous déclarons à tous les ouvriers… que nous ferons conduire sur-le-champ devant les tribunaux compétents tous ceux d’entre eux qui, au mépris des lois, abandonneraient des travaux qui doivent leur être d’autant plus chers qu’ils sont nécessaires à l’existence publique ». Mais le 5 thermidor (21 juillet) la Commune doit consentir un nouveau maximum des salaires. Les revendications ouvrières ne se limitent pas à Paris. Hanriot, dans son ordre général du 5 mai à la garde Nationale, vitupère les ouvriers des ports qui « exigent pour leur journée un salaire trop fort qui ne peut qu’occasionner la cherté des denrées ». Le Comité de Salut Public doit réquisitionner dans les départements les ouvriers des mines de houille, puis les ouvriers agricoles : « Tout refus de réquisition… toute coalition tendant à faire abandonner les travaux, à les suspendre, à exiger des prix arbitraires, sera poursuivie et punie, comme un crime de contre-révolution » (décret du 30 mai 1794). En même temps, l’agitation pour les subsistances renforce et étend au peuple entier l’idée de lutte des classes acquise par les ouvriers.

Ces nouvelles manifestations de la scission entre bourgeois et bras nus datent du début de 1792. « Le peuple s’irrite des fortunes subites des spéculateurs bourgeois, de l’audace des accapareurs » (Jaurès). Le premier mouvement contre la vie chère se produit le 15 septembre à Lyon, où la foule taxe et distribue d’office les marchandises, qui ne cessent de renchérir et de se raréfier. Hébert écrit dans son journal : « Tous les jours le prix des denrées augmente. Il y a quatre ans que nous souffrons. Qu’avons-nous gagné à la Révolution ? » et Jacques Roux pourra déclarer que l’Ancien Régime valait mieux ! « sous le régime des Sartine et des Flesselles, le gouvernement n’aurait pas toléré qu’on fit payer les denrées de première nécessité trois fois au-dessus de leur valeur ». Le 25 juin 1793, il lit à la barre de la Convention une pétition particulièrement violente dans son expression de la lutte des classes : « La liberté n’est qu’une illusion si une classe d’hommes peut impunément en affamer une autre. L’égalité est un leurre aussi longtemps que les riches, par le monopole, exercent le droit de vie et de mort sur leurs semblables. »

Pamphlétaires et meneurs ne sont plus seuls à parler de lutte des classes. Parce qu’il doit avant tout penser à vivre, le peuple le ressent maintenant de plus en plus : ses difficultés d’existence la lui rendent tangible. Ce profond changement dans l’esprit des masses ne se comprend que trop devant les privations matérielles endurées, qui expliquent l’extension populaire de l’idée de lutte des classes. En janvier 1793, même le Girondin Rabaud Saint-Étienne peut constater « l’immense inégalité des fortunes… la Nation se trouve divisée en deux classes ». Le Conventionnel Levasseur écrira dans ses Mémoires sur cette période : « L’effervescence populaire avait été poussée à un assez haut degré pour que les classes sociales plus élevées commençassent à s’alarmer… Il y avait, en quelque sorte, une espèce de guerre sourde, organisée entre le riche et le pauvre ». Aussi, les ouvriers de Paris et de province eux-mêmes expriment-ils nettement l’opposition et l’exploitation sociales déterminées qu’ils rencontrent : parmi leurs derniers appels à la fraternité ancienne apparaît la détermination de répondre à l’irréductible hostilité bourgeoise par une déclaration de guerre des classes. Ceux du Faubourg Saint-Antoine demandent aux conventionnels le 1er mai 1793 : « Faites des sacrifices, que la majeure partie de vous oublie qu’il est propriétaire… La Révolution n’a encore pesé que sur la classe indigente, il est temps que le riche, que l’égoïste soit aussi, lui, républicain, et qu’il substitue son bien à son courage ». Le mois suivant, la menace se joint aux exhortations dans la lettre de la Société des Sans Culottes de Nogent-le-Rotrou aux Jacobins de Paris : « Le petit bourgeois est le plus cruel ennemi des sans-culottes parce qu’il est plus près d’eux… C’est donc aux bourgeois seuls que nous avons affaire en ce moment : eux seuls nous font ouvertement la guerre… Réunissons-nous donc contre la stupide et cruelle aristocratie bourgeoise ; éclairons-la si possible, et disons-lui que si l’empire de la raison, la force des principes, les insurrections morales ne suffisent pas pour la retirer de son erreur ou pour vaincre son apathie, il faudra bien que le peuple, que la classe terrible des sans-culottes, ait recours à d’autres moyens plus actifs, plus efficaces, plus prompts [24]».

C’est de même l’initiative populaire qui réclame des mesures contre la hausse et la disette aggravées par les profiteurs, et c’est son action oui les impose à la Convention. Lue à sa barre le 15 novembre 1792, la pétition de l’Assemblée électorale de Seine-et-Oise constate que « la République se compose d’un petit nombre de capitalistes et d’un grand nombre de pauvres » et propose vainement l’établissement du maximum des grains. Un meilleur succès attend la députation des quarante-huit sections parisiennes qui, en février 1793, demande à la Convention une loi sur les subsistances et le maximum du blé. Malgré l’opposition des Girondins au cours de la discussion ouverte le 25 avril, l’Assemblée fixe, le 3 mai, sous peine d’amende et de confiscation, un prix maximum aux grains. Leurs détenteurs sont tenus de les déclarer aux autorités, qui pourront les réquisitionner. Mais, laissée à des décisions locales, l’entrée en vigueur de la taxation ne s’effectue que successivement ; d’un département à l’autre, elle fait disparaître le blé qui reflue là où elle n’est pas établie. Paris manque de farine et dès juillet, la Convention se trouve obligée d’autoriser les achats aux particuliers dans les départements où les grains abondent et de lever toutes interdictions de sortie édictées par les administrations départementales.

Allait-elle abandonner le maximum ? Lindet lui montrait l’inévitable effet d’une abstention facile : « Si, l’on accorde la liberté indéfinie de vendre les grains de gré à gré, le prix en triplera avant trois mois ». Par ailleurs, l’agitation populaire n’avait cessé de grandir. Fin juin 1793, la population parisienne force de nouveau les commerçants à vendre moins cher. Les prix et la pénurie des subsistances l’indignent. Les pétitions affluent à la Convention et à la Commune. « L’excessive cherté des denrées de première nécessité… la difficulté d’avoir du pain chez les boulangers en est la cause ». La foule qui attend à la porte des boulangeries ne cesse « de crier au pain » (Hébert). De même, près de Paris, « on se plaint, et avec raison, de la cherté des denrées en général et spécialement du pain. L’ouvrier, le père de famille, l’homme de main peuvent à peine s’en procurer ». (Lettre de Saunier au ministre de l’Intérieur Garat du 15 août 1793). Indispensable, le maximum ne pouvait réussir que s’il était général et centralisé. « Il faut… tout taxer, si vous voulez taxer le prix du pain » (Ducos). La fixation d’un maximum aux grains « est-elle juste quand toutes les autres denrées et marchandises se vendent à un prix débattu et libre ? » (Garat [25]). Décrétant le 11 septembre le maintien de la taxation des grains, la Convention arrête pour toute la France un maximum unique, dont elle fixe le montant augmenté d’une indemnité de transport. Lors de l’émeute du 4 septembre, elle avait promis le maximum sur toutes les denrées de première nécessité, et elle vote le 29 la loi du maximum général. Quand le texte en parvient à Beaune, le club local des Jacobins écrit à la Convention que « les malheureux, les pauvres, le peuple, ont béni la loi du maximum ». Comme l’a remarqué G. Lefebvre [26], le maximum, en les opposant aux profiteurs, développait l’esprit de classe des prolétaires.

Cependant, ce maximum « général » ne s’applique qu’aux denrées essentielles et la fixation en est encore laissée à la discrétion des districts, renouvelant l’erreur du maximum des grains. Les produits disparaissent de même. Le 2 novembre 1793, Barère obtient enfin que la Convention taxe elle-même le prix de toutes les marchandises sans exception. Long à dresser, le tableau général des maxima n’entrera en vigueur que fin mars 1794. Le relèvement par le nouveau tarif de février s’est ajouté alors à l’autorisation accordée dès octobre de prendre un bénéfice de dix pour cent en sus de la taxe. Comme il est normal, ces relâchements appellent des infractions. Les marchands protestent contre les marges, cachent leurs marchandises qu’ils cèdent au prix fort et finissent par retirer les pancartes imposées. Le maximum n’est plus respecté ni sanctionné. Dans son dernier discours du 8 thermidor, Robespierre en attribuait l’établissement aux hébertistes, et lui imputait la disette. Sa chute et sa mort en précipitent la disparition. Les réquisitions nationales instituées par Lindet abandonnées, l’armée révolutionnaire de l’intérieur qui devait les appuyer dissoute, il a perdu toute efficacité. À la Convention, le 9 décembre, Girod accuse la taxation de miner l’industrie et le commerce. À sa suite, les thermidoriens condamnent le maximum comme inapplicable et responsable de la disette : ils l’abrogent.

La réaction politique s’accompagne d’un retour au laissez-faire : la liberté thermidorienne se ramène à l’absence d’intervention, et ne se soucie pas de l’absence d’oppression économique et sociale. Buonarroti définira ainsi cette conception : « La liberté n’est pas autre chose que la faculté illimitée d’acquérir… conserver l’opulence et la misère » (Conspiration pour l’égalité, 1828).

La politique sociale de la Montagne en faveur des classes pauvres ne dure et ne réussit pas plus que la politique économique qu’elle voulait développer et achever. Robespierre sentait bien qu’il ne suffit pas de faire « des lois bienfaisantes qui tendent à rapprocher le prix des denrées de celui de l’industrie du pauvre », mais qu’il « faut très impérieusement faire vivre le pauvre si vous voulez qu’il vous aide à achever la Révolution » (26 mars 1793). Comment assurer son droit à la vie ? Robespierre en indiquait les voies à la Convention le 2 décembre 1792. « Le premier objet de la société ? C’est de maintenir les droits imprescriptibles de l’homme. Quel est le premier de ces droits ? celui d’exister… Les aliments nécessaires à la vie de l’homme sont aussi sacrés que la vie elle-même. Tout ce qui est indispensable pour la conserver est une propriété commune à la société entière… D’après ce principe, quel est le problème à résoudre en matière de législation sur les subsistances ? Le voici : assurer à tous les membres de la société la jouissance de la portion des fruits de la terre qui est nécessaire à leur existence, aux propriétaires et aux cultivateurs le prix de leur industrie, et livrer le superflu à la liberté du commerce ». Ces lignes montrent bien les illusions modérantistes de Robespierre. Il se range, certes, aux côtés des prolétaires : « Celui qui n’est pas pour le peuple, celui qui a des culottes dorées, est l’ennemi-né de tous les sans-culottes » (mai 1793). Mais le heurt des pauvres et des riches l’effraie. À l’idée réaliste de la lutte des classes, il préfère le rêve de leur égalité idyllique : « Législateurs, vous n’avez rien fait pour la liberté si vos lois ne tendent pas à diminuer graduellement, par des moyens doux et efficaces, l’extrême inégalité des fortunes ». Légalité, tendre à, diminution graduelle de l’excès d’inégalité, doux moyens : telle est l’utopie platonique de sa politique sociale. Niant toute possibilité d’opposition entre propriété individuelle et vie humaine, il rejette formellement la loi agraire, qu’il traite de projet brutal, dangereux et injuste.

Les Enragés et les Hébertistes qui la réclament veulent le partage universel des terres et la nationalisation générale des subsistances. Leurs partisans ne s’embarrassent pas d’une légalité contingente ou partiale. Le Comité révolutionnaire rédige en ces termes son Instruction adressée aux autorités du département du Rhône et de la Loire, le 16 novembre 1793 : « La Révolution a été faite par le peuple : son but est le bonheur du peuple… non la classe riche privilégiée, mais la classe nombreuse des pauvres ». Pour l’atteindre, ira-t-on jusqu’au collectivisme ? Le maximum en avait ouvert la carrière : « Les principes du maximum nous mènent à la communauté… Pour établir le maximum, il faudra établir des magasins nationaux pour recevoir l’excédent des consommations et des fabriques, pour être après cela réparti avec égalité, et alors on arrive à côté de la Communauté où chacun porte le produit de son industrie pour le répartir entre chacun [27] ». Le 5 octobre 1793, un congrès des Sociétés populaires du Midi, réuni à Marseille, adopte un projet selon lequel « pendant tout ce temps de crise, le sol productif et l’industrie productive de la France ne seront plus considérés que comme d’immenses manufactures nationales, dont la nation est usufruitière et dont les propriétaires ne sont que des agents [28] ». Par l’extension du droit de réquisition, Barère propose aussi à la Convention de rendre « la République propriétaire momentanée de tout ce que le commerce, l’industrie et l’agriculture ont produit et apporté sur le sol de France. » Ces résolutions restent verbales. On n’assiste de même à aucune véritable redistribution des terres par la confiscation et la vente au profit de la nation de tous les biens mobiliers et immobiliers des émigrés. Mis aux enchères au chef-lieu du district, ils sont accaparés par des bandes, comme celle de Jourdan Coupe-tête dans le Vaucluse, qui en font un fructueux trafic, ou enlevés par la bourgeoisie paysanne [29], qui, en se partageant encore le meilleur des biens communaux (décret du 10 juin 1793) enlève au contraire à la propriété rurale le seul aspect marqué de collectivisme qu’elle ait présenté, celui de la féodalité.

C’est dans ces circonstances que le 8 ventôse (26 février 1794), Saint-Just prononce à la Convention, en faveur des sans-culottes, un fulgurant discours, programme d’une révolution sociale. République illusoire que celle où chacun entend par sa liberté l’indépendance de ses passions et de son avarice, où règne l’esprit de conquête et d’égoïsme, où la licence de l’intérêt personnel produit l’esclavage de tous ! « On s’est engraissé des dépouilles du peuple, on en regorge et on l’insulte. L’opulence est dans les mains d’un assez grand nombre d’ennemis de la Révolution. Les besoins mettent le peuple qui travaille dans la dépendance de ses ennemis… Celui qui s’est montré l’ennemi de son pays n’y peut être propriétaire. Les propriétés des patriotes sont sacrées, mais les biens des conspirateurs sont là pour les malheureux. Les malheureux sont les puissances de la terre. Ils ont le droit de parler en maîtres au gouvernement qui les néglige… Ne souffrez point qu’il y ait un malheureux ni un pauvre dans l’État ». Et il fait voter le 13 ventôse (3 mars) le célèbre décret qui doit leur apporter « le bonheur… une idée neuve en Europe ». La République confisque à son profit les biens des ennemis de la Révolution, sur décision du Comité de Sûreté Générale. Elles les partages aux pauvres : « Toutes les communes de la République dresseront un état des patriotes indigents ; lorsque le Comité de Salut Public l’aura reçu, il proposera d’indemniser tous les malheureux avec les biens de la République ». En adressant le décret aux représentants en mission, le Comité souligne le caractère de réparation et de restitution que ses auteurs ont voulu lui donner : « L’indigence malheureuse devait rentrer dans la propriété que le crime avait usurpé sur elle : la Convention a proclamé ses droits ». C’est pour la même raison que « les propriétés des patriotes sont sacrées » : quelle révolution de classe depuis la fameuse Déclaration bourgeoise que la propriété est un droit inviolable et sacré ! C’était le transfert radical et la propriété d’une classe à une autre : une immense expropriation publique. Le peuple ne s’y trompait pas, comme en témoigne ce rapport de police daté du lendemain du décret : « Dans tous les groupes et les cafés, on parle du décret qui ordonne la distribution des propriétés des aristocrates aux sans-culottes. Cette loi populaire a soulevé une joie universelle [30]. »

Cet enthousiasme devait vite s’éteindre. La lenteur du double recensement communal des suspects et des indigents allait retarder l’application du décret jusqu’à son abandon. L’échec était en germe dans une tentative qui, en pleine Révolution, excluait la violence et pensait résoudre la lutte des classes autrement que par cette lutte même. Extrêmement avancée, la réforme sociale de ventôse n’était pas subversive ; révolutionnaire, elle demeurait légale et pacifique. Par là, elle était inévitablement condamnée dans une période d’agitation brutale. Ses protagonistes répudiaient l’insurrection et poursuivaient ceux qui y poussaient. Le chef des Enragés, Jacques Roux, arrêté et envoyé au Tribunal Révolutionnaire, n’avait échappé à la guillotine qu’en se suicidant dans sa prison le 10 février 1794. Les Hébertistes le suivent : ils sont jugés et condamnés à mort. Leur exécution, le 24 mars, frappe les meneurs de la lutte des classes et disperse leurs troupes, dont le moral ne se soutient pas. Au passage de Robespierre conduit à l’échafaud, les ouvriers se moquent du « foutu maximum ». Après le sursaut qui l’a créé, leur conscience de classe s’est éteinte. Les insurrections de 1795 ne seront plus, malgré leurs revendications politiques apparentes, que des émeutes de la faim. Aucun écho populaire n’amplifiera la grande voix de Babeuf [31].

L'EXPRESSION DE LA DOCTRINE

DE LA LUTTE DES CLASSES

Babeuf élabore, seul, « le communisme dans la Révolution [32]», et cherche à le réaliser par la lutte des classes.

Sa doctrine s’enracine dans la paysannerie picarde, parmi les communautés rurales où il a travaillé comme commissaire à terriers. C’est par un Traité d’archiviste terriste ou traité méthodique des archives et des titres seigneuriaux que commencent ses écrits. Il se définit ainsi lui-même : « Avant la Révolution, archiviste et géomètre. Depuis la Révolution, propagandaire de la liberté et défenseur des opprimés ». Agitateur et journaliste dans la Somme et dans l’Oise, en 1790 et 1791, deux fois arrêté et relâché, il vient à Paris en 1794. Il y travaille à l’Administration des subsistances, et par son expérience de la misère ouvrière des villes, découvre le prolétariat urbain et la lutte des classes. Emprisonné de nouveau, libéré peu avant le 9 thermidor, il fonde un Journal de la liberté de la presse, bientôt remplacé par le Tribun du Peuple où il s’adresse aux masses qu’il cherchera à soulever. Mais son organisation clandestine, le Directoire secret, est livrée à la police par un traître, et Babeuf, condamné à mort, se poignarde sur l’échafaud, sans avoir pu affranchir une classe populaire encore mal préparée à sa propre conscience militante et à sa libération.

Babeuf souligne l’oppression de classe partout dans ses écrits. Il voit d’un côté « la classe riche » « cette classe des dévorants de la société », « classe prédestinée qui ne doit pas entendre même le moindre murmure, alors qu’il lui plaît de prendre tous les moyens de rayer bientôt, du rang des vivants, les trois quarts de la multitude [33] », de l’autre, « la classe ouvrière », « classe judicieuse et clairvoyante », « les classes utiles », « les classes pauvres », « l’innombrable classe des malheureux », « la classe des nécessiteux, classe sans contredit immensément majeure dans l’État… Cette classe intéressante, qui a réellement fait cette réflexion, qui peut devenir fatale au succès de notre cause, qu’on ne l’a fait se débattre et s’échauffer jusqu’à présent que pour ces béatitudes, puisque les mots de Révolution, de Liberté, d’Égalité, de République, de Patrie, n’ont pas changé en mieux sa manière d’être » (Lettre à Chaumette, datée du 7 mai de l’an II). Entre elles, c’est la lutte du riche et du pauvre, l’exploitation du travail par le capital. Et Babeuf dénonce « le complot à l’aide duquel on parvient à faire remuer une multitude de bras sans que ceux qui les remuent en retire le fruit destiné, dès le principe, à s’entasser en grande masse sous la main de criminels spéculateurs, lesquels après s’être entendus pour réduire sans cesse le salaire du travailleur, se concertent, soit entre eux, soit avec les distributeurs de ce qu’ils ont entassé, les marchands, leurs co-voleurs, pour fixer le taux de toutes choses… Dès lors, ces innombrables mains desquelles tout est sorti ne peuvent plus atteindre à rien, toucher à rien, et les vrais producteurs sont voués au dénuement ou, du moins, le peu qu’on leur laisse n’est que la grosse écume ou le très maigre gratin… Travaille beaucoup, mange peu, ou tu n’auras plus de travail et tu ne mangeras pas du tout. Voilà la loi barbare dictée par les capitaux » (Lettre à Charles Germain, 10 thermidor an III, 28 juillet 1795).

L’origine de cette lutte remonte à l’abandon de l’état naturel. Tous les hommes y étaient égaux, mais « les lois sociales ont fourni à l’intrigue, à l’astuce et à la souplesse, les moyens de s’emparer adroitement des propriétés communes… C’est donc par usurpation que des hommes possèdent individuellement plusieurs parts de l’héritage commun » (Cadastre Perpétuel). Ceux qu’ils ont dépouillés se sont dressés contre eux. La lutte ouverte dure depuis lors et la Révolution française n’en constitue qu’un épisode. « Qu’est-ce qu’une révolution politique en général ? Qu’est-ce, en particulier, que la Révolution française ? Une guerre déclarée entre les patriciens et les plébéiens, entre les riches et les pauvres… Quand l’existence de la majorité est devenue tellement pénible qu’elle ne peut plus y tenir, c’est ordinairement alors qu’éclate une insurrection des opprimés contre les oppresseurs… Il est deux choses contre lesquelles il faut se révolter, contre les lois qui ont consacré la violation du pacte originel, et contre les effets de la même violation » (Tribun du Peuple, n° 34). En se levant ainsi contre les riches, les pauvres n’en portent pas la responsabilité : ils répondent à ceux qui l’ont voulu. « Cette guerre des plébéiens et des patriciens, ou des pauvres et des riches, n’existe pas seulement du moment où elle est déclarée. Elle est perpétuelle, elle commence dès que les institutions tendent à ce que les uns prennent tout et à ce qu’il ne reste rien aux autres » (Id.). C’est ainsi qu’en dépit de son aspect offensif, la lutte des pauvres contre les riches n’est pas une guerre d’agression. C’est une voie d’exécution forcée, un acte de puissance qui ne vise qu’au rétablissement des droits violés, à la restitution des spoliations primitives, au retour à l’état de nature, avec le caractère d’une réparation régulière. « Elle a donc légitimé notre guerre des pauvres contre les riches, des plébéiens contre les patriciens, de ceux qui n’ont rien contre ceux qui ont tout… Il a été reconnu que la justice du principe de l’Égalité réelle n’est pas contestable » (Tribun du Peuple, n° 40). Aussi la légalité de l’insurrection ne saurait-elle faire de doute dans ses buts. Elle forme même le « plus indispensable des devoirs… Je dis donc aussi tout bonnement que vous avez violé et que vous violez tous les jours les droits du peuple et que, dans ce cas, le Code des Nations dit qu’il est, pour le peuple et pour chaque fraction du peuple, un devoir à remplir, qui est le plus indispensable des devoirs et que ce devoir est l’insurrection… J’ai avec moi le peuple en majorité, qui est d’avis que ce serait aujourd’hui le cas, ou jamais, d’appliquer la conséquence du plus indispensable des devoirs, puisque le principe, la violation des droits du peuple, n’est aucunement douteux » (Tribun du Peuple, n° 31).

Babeuf, d’ailleurs, a cru un temps aux moyens légaux. Il a pensé à « faire cette insurrection… pacifiquement » et proposait alors un « projet d’adresse du peuple français à ses délégués, pour leur exposer, dans un tableau vif et vrai, l’état douloureux de la Nation, celui qu’elle devait attendre, ce qui a été fait pour le lui procurer, ce qui a arrêté et en arrête encore le succès, et ce qu’il convient de faire, et ce que le peuple entend qu’il soit fait pour le faire arriver au ternie des droits de tous les hommes et au bonheur commun, pour lesquels il a fait la révolution. » (Tribun du Peuple, n° 31). Dans sa détermination ultérieure à la violence nécessaire, il se justifie par le moindre mal. Au pis, la situation serait-elle pire ? « La guerre civile ! Je te demanderai s’il en est une plus horrible que celle qui existe perpétuellement depuis l’établissement de la propriété, par le moyen de laquelle chaque famille est une république à part, qui, par la crainte d’être dépouillée, et l’inquiétude constante de manquer elle ou les siens, conspire sans cesse pour dépouiller les autres » (Haute Cour de Justice, copie des pièces, tome I). « Vous parlez de guerre civile… comme si nous ne l’avions pas ! Comme si la guerre des riches contre les pauvres n’était point la plus cruelle des guerres civiles, surtout quand les uns sont armés de toutes pièces, et que les autres sont sans défense. Vous ne voulez pas de guerre civile et pour cela, vous voulez que le peuple meure patiemment de faim, de froid, de nudité… Ah ! donnez-lui plutôt toutes les guerres possibles… qu’il aille, à armes égales, se mesurer avec ceux qui l’assassinent. Cette guerre aura bientôt une issue en sa faveur, et elle terminera les maux du grand nombre » (Tribun du Peuple, n° 35). Mais s’il en accepte le risque, Babeuf ne croit pas au danger d’une guerre civile. « Il n’y a point à craindre, en marchant à l’égalité, de guerre civile comparable aux guerres d’hommes à hommes, et de peuple à peuple, qu’entretient sans interruption notre état présent. Eh, Nature ! Puisqu’on n’a pas hésité devant les guerres sans nombre et continuelles qui ont été ouvertes pour maintenir la violation de tes lois, comment pourrait-on balancer devant la guerre sainte et vénérable qui aurait pour objet leur rétablissement ? Encore est-il bien certain qu’il y aura une guerre au moment où nous serons assez sages pour vouloir instituer l’égalité ? Je n’en crois rien ». La tactique appliquée, — longue préparation d’une insurrection brutale et brève—, ne doit pas lui laisser le temps d’éclater.

Cette tactique préfigure celle de la lutte des classes d’aujourd’hui. Babeuf en a élaboré les éléments, tandis qu’il agitait les masses paysannes picardes en 1790 et 1791. Il les expose dans le numéro 29 du Tribun du Peuple. « Des circonstances font varier la force du parti plébéien ou de celui patricien et c’est là exclusivement ce qui explique les avantages alternatifs que chacun d’eux remporte… Tout le secret pour parvenir encore à faire le bien du grand nombre consiste à faire retrouver au parti plébéien la tactique de supériorité de force qu’il a perdue en la laissant conquérir par le parti adverse. »

Comment ? Le même numéro montre Babeuf convaincu de l’importance essentielle des forces morales, qui se confondent avec la propagande : « Il est constant, de plus, qu’avec des forces minimes, le parti du peuple devant être, comme je l’ai dit, immanquablement soutenu par le peuple, et par l’ascendant puissant de la vérité et de la raison, triomphera toujours ». La préparation des masses par la propagande permettra au mouvement de réussir. « Éternellement persuadé qu’on ne peut rien faire de grand qu’avec tout le peuple, je crois qu’il faut encore, pour faire quelque chose avec lui, lui tout dire, lui montrer sans cesse ce qu’il faut faire, et moins craindre les inconvénients de la publicité dont la politique profite, que compter sur les avantages de la force colossale qui déjoue toujours bien la politique… Il faut calculer tout ce qu’on perd de force en laissant l’opinion dans l’apathie, sans aliment et sans objet, et tout ce qu’on gagne en l’activant, en l’éclairant et en lui montrant un but » (Prospectus du Tribun du Peuple, B. N. Tome I en tête). Cette propagande ouverte se propose un double objet « pour miner l’édifice du crime, et pour jeter les fondements de la vraie justice. Faire détester les pouvoirs régnants en découvrant toujours à nu leur continuel forfait ; et faire adorer le système de la réelle égalité, en en développant de plus en plus les charmes. Nous avons à joindre à cela, le moyen de l’encouragement, par l’exposition ravissante du tableau des prosélytes nombreux et ardents qui viennent se ranger successivement autour de nos bannières sacrées » (Tribun du Peuple, n° 40). Persuasion et conviction forment les moyens essentiels, que Babeuf tient de Diderot, et qu’il emploie en particulier pour gagner l’armée : « Le soldat n’ira qu’avec nous et pour nous. Tant mieux que les scélérats qui nous vexent nous aient fait venir une grosse armée. Mieux encore ils feront s’ils l’augmentent, nous en serons plus forts. C’en est fait, l’endoctrinement a jeté ses racines parmi nos frères enrégimentés, qui sont comme nous du Peuple et qui n’ont avec nous qu’une même cause… Il n’est plus au pouvoir de l’inquisition ni civile ni militaire d’en empêcher la lecture à nos soldats et à nos ouvriers » (Tribun du Peuple, n° 42).

Ce serait l’idéal de diriger le mouvement aveugle et incohérent de la masse afin de profiter de cette force en l’organisant. S’il était possible de le réaliser, rien ne pourrait résister à cette puissance. On pourrait rejeter l’appareil de la clandestinité et effectuer brusquement les transformations fondamentales nécessaires. « Ah ! S’il y avait chance d’être compris de la masse, si elle pouvait tout à coup s’illuminer et sentir qu’à transiger sans cesse, elle ne fait qu’ajourner indéfiniment son bonheur, si elle pouvait se pénétrer de cette vérité que pour que l’égalité soit fondée définitivement, il ne doit pas rester vestige de tout ce qui a constitué le matériel des abus, elle se précipiterait d’elle-même à la destruction de toutes les arrogantes créations de l’inégalité ». Une telle action ne peut pas s’exécuter parce que la masse est encore trop ignorante de ses véritables intérêts, parce que sa conscience de classe ne s’est pas encore dégagée. « La minorité des égoïstes oppresseurs mène encore une majorité qui s’abuse et se croirait perdue si elle cessait d’être servile… La foule consternée, terrifiée, parce qu’aucun enseignement, aucun avertissement, ne l’aurait édifiée sur l’avantage d’employer le moyen le plus expéditif pour assurer d’emblée et à toujours le succès de la réforme qui doit ouvrir pour elle l’ère du bien-être, la foule incapable de saisir à l’instant même les heureuses et prochaines conséquences de ce soudain et rapide déblaiement, servirait certainement à souhait les ennemis de l’Égalité ». Cette situation défavorable oblige à renoncer au début aux « apôtres armés de torches », et Babeuf donne à Charles Germain, dans sa lettre du 10 Thermidor an III, des directives d’action préalable partielle et patiente : « Mon cher Général, gardons-nous d’aller trop vite et de vouloir tout emporter d’assaut. En suivant ton plan, si l’on réussit, on a remporté une immense et décisive victoire, par contre, si l’on éprouve un échec, il est irréparable, il est mortel. Sans doute, le moyen que je t’ai proposé n’est pas aussi héroïque, puisqu’il consiste à ne gagner d’abord à nos principes qu’une faible étendue de pays, mais il a pour lui un bien grand avantage, celui de ne rien compromettre. Autant que possible, nous cherchons à nous placer dans un centre de population où les dispositions des esprits nous soient généralement favorables. Une fois établis dans ce foyer, …les habitants des territoires limitrophes, entraînés par l’exemple, ne tardent pas à venir à nous ». On agira donc d’abord par noyautage, progressivement et clandestinement, pour saper l’organisation sociale et en préparer l’explosion. C’est la Vendée plébéienne, qu’annonce le « Manifeste des plébéiens : nécessité pour tous les malheureux français d’une retraite au Mont Sacré ou de la formation d’une Vendée plébéienne » (Tribun du Peuple, n° 35), et qui constitue le centre moteur du mouvement. « Que les partis en viennent aux prises, que la rébellion, partielle, générale, instante, reculée, se détermine ; nous sommes toujours satisfaits ! que le Mont Sacré ou la Vendée plébéienne se forment sur un seul point ou dans chacun des 86 départements ! que l’on conspire contre l’oppression, soit en grand, soit en petit, secrètement ou à découvert, dans cent mille conciliabules ou dans un seul, peu nous importe, pourvu que l’on conspire » (id.). Le noyautage met en marche le mécanisme de la contagion, moyen actuel important de la lutte des classes [34]. Son influence place le corps social en état de réceptivité à l’insurrection qui peut alors éclater dans tout son déchaînement.

Sa violence finalement inévitable découle du caractère impératif et nécessairement extrême du changement complet à apporter. Babeuf se refuse définitivement à toute réforme et à toute amélioration du système existant. Il adjure son ami Antonelle de renoncer à des demi-mesures qui pourraient tout perdre, de se débarrasser d’une modération fatale et il l’exhorte à la détermination farouche de faire table rase pour instaurer sûrement l’ordre fondamental nouveau. « Quoi ! citoyen ! des palliatifs… que le grand jour du peuple arrive, qu’on le fasse transiger avec les scélérats, que le peuple ne leur demande qu’une demi-justice, le peuple est presque sûr qu’il ne l’obtiendra point ; la caste friponne du million le marchandera ; elle temporisera et elle tâchera de ne rien finir. Qu’au contraire, le peuple exige une justice entière, il est obligé alors d’exprimer majestueusement sa volonté souveraine, de se montrer dans toute sa puissance ; et au ton dont il se prononce, aux forces qu’il déploie, tout cède nécessairement, rien ne lui résiste, il obtient tout ce qu’il veut et tout ce qu’il doit avoir… Les lois qui n’ont apporté que des remèdes palliatifs aux maux de l’Humanité peuvent être regardées comme cause première des suites fâcheuses de leur mauvaise cure… Laisse, Antonelle, laisse les malheureux jetés hors de la société par les monstres de la caverne, laisse-les faciliter son prompt écroulement ; ne viens pas avec des étançons, des contre-poids ; ne viens pas aussi pour REGLER, PERFECTIONNER L’IMPERFECTION ; laisse 24 millions d’Erostrate [35] renverser à tes yeux le temple infâme où l’on sacrifie au démon de la misère et de l’assassinat de presque tous les hommes ».

Ainsi condamnée dans les résultats, la mesure est enfin écartée des méthodes, qui appellent le recours à la violence. « Le salut de 25 millions d’hommes ne doit point être balancé contre le ménagement de quelques individus équivoques. Un régénérateur doit voir en grand. Il doit faucher tout ce qui le gêne, tout ce qui obstrue son passage, tout ce qui peut nuire à sa prompte arrivée au terme qu’il s’est prescrit ». (Haute Cour de Justice, suite de la copie des pièces, tome II).

C’est que la Révolution de Babeuf justifie les moyens qu’elle emploie par les fins qu’elle poursuit. « Nous n’avons voulu révolutionner que pour réparer les maux qui désolent le monde, …que pour remplir le but de la société, qui est le bonheur commun » (Tribun du Peuple, n° 34). L’humanité reviendra à l’état de nature originel, dans l’égalité réelle et universelle. C’est l’état d’un peuple tel « que le sol ne fut à personne, mais appartint à tous ; qu’enfin tout fut commun jusqu’aux produits de tous les genres d’industries » (Lettre du 21 mars 1787 citée dans Advielle : Correspondance). Dès ses premières lettres, Babeuf a insisté sur cet idéal de la communauté des biens. « Vers 1787, il semble bien que, déjà, l’idée du communisme hante la pensée de Babeuf [36]». Il en esquisse un programme dans le « Manifeste des Plébéiens » (Tribun du Peuple, n° 35) : « Le seul moyen d’en arriver là est d’établir l’administration commune ; de supprimer la propriété particulière, d’attacher chaque homme au talent, à l’industrie qu’il connaît, de l’obliger à en déposer le fruit en nature au magasin commun ; et d’établir une simple administration de distribution ». Mais sa pensée finale apparaît singulièrement enrichie et précisée dans la lettre, parmi les dernières, du 10 thermidor an III à Charles Germain, ou il expose, avec la géniale prescience d’une planification collective intégrale, sa conception de l’État socialiste. C’est une société sans classe, égalitaire et frugale, réalisée par une économie fermée et autarcique, communautaire et distributive, technique et mécanisée, ou n’existent ni propriété particulière, ni concurrence, ni monnaie. La satisfaction des besoins de chacun est largement assurée en nature, selon les services fournis, par la production de tous multipliée par les machines. Le travail est obligatoire et l’oisiveté punie comme un crime Capital. « Un des principaux fondements de l’association étant la rigoureuse obligation de coopérer pour avoir droit à recueillir, aucun oisif volontaire ne pourra exister dans son sein… Plus d’exploitants, plus d’exploités… quand tous les agents de production et de fabrication travaillent pour le magasin commun et que chacun d’eux y enverra le produit en nature de sa tâche individuelle et que des agents de distribution non plus établis pour leur propre compte, mais pour celui de la grande famille, feront refluer vers chaque citoyen sa part égale et variée de la masse entière des produits de toute l’association, en retour de ce qu’il aura pu faire soit pour les augmenter, soit pour les améliorer… Au lieu que je sois obligé d’échanger comme par le passé le travail de mes mains contre des signes représentatifs qui, tantôt sont à peine au niveau des besoins de tous les jours et tantôt sont de beaucoup en dessous, j’échangerai ce travail contre tous les objets réels qui me sont nécessaires et je serai sûr qu’il me vaudra constamment tout ce qu’il me faudra… L’association sera constamment au courant de ce que chacun fait afin qu’il ne se produise ni trop ni trop peu des mêmes objets ; c’est elle qui déterminera pour chaque spécialité le nombre des citoyens qui devront y être employés et des jeunes gens qui s’y destineront. Tout sera approprié et proportionné aux besoins présents et aux besoins prévus selon l’accroissement probable et facilement supputable de la société. Tous les besoins réels seront exactement étudiés et pleinement satisfaits par une rapide transmission dans toutes les localités et à toutes les distances. »

Là se trouve fondée la République de Babeuf, là seulement s’achève sa vraie Révolution du peuple, que la Révolution française n’a pas réalisée, mais dont elle a été l’avant-coureuse, comme l’annonçait le manifeste des Égaux. Babeuf mort, sa pensée passe, par son ami et biographe Buonarroti, aux sociétés secrètes parisiennes, qui s’inspirent de ses principes pour leurs programmes et de ses méthodes pour leurs conspirations. Karl Marx les fréquente à sa venue à Paris en 1843, et retrouve l’influence de Babeuf présente au Parti Ouvrier Français de 1848, à la Fédération des Justes et à la Ligue des Communistes où s’élabore le célèbre Manifeste qu’il signe avec Engels. Par là, Babeuf inspire à la fois les doctrinaires des socialistes français et de la révolution russe, et les idéologies politiques qui s’en réclament aujourd’hui [37].

Exemple mémorable qu’aucune trahison humaine ne saurait attenter à la pensée inviolable et qu’ainsi il n’est pas de sacrifice inutile quand on lutte pour l’idée.

À PROPOS D’UN ARTICLE SUR LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

par Albert Soboul

Encore une fois, ne confondons pas les époques, hier et aujourd’hui, le métier d’historien est à ce prix, les Annales ne cessent de le répéter. L’article de René Roux sur La Révolution française et Vidée de lutte des classes suscite d’utiles réflexions, niais révèle une fâcheuse confusion et, à mon avis, une méconnaissance singulière des perspectives générales de l’évolution historique [38]. Qu’on m’excuse de le dire avec une certaine vivacité.

C’est un lieu commun que d’affirmer le caractère bourgeois de la Révolution française : vérité d’évidence, mais bonne à répéter. S’y fût-il tenu, l’auteur eût évité de s’engager dans une voie sans issue. Révolution bourgeoise : elle a détruit la primauté politique et la puissance économique de l’aristocratie féodale ; s’il y eut lutte de classes — et, qui plus est, conscience de cette lutte — c’est entre cette bourgeoisie et cette aristocratie. René Roux le signale à peine et se fonde sur des cautions aussi peu sûres — dans ce domaine renouvelé depuis lors — que Proudhon et Michelet, responsable pour désigner les Sans-culottes, de cette fâcheuse expression de bras nus, source de tant d’incertitudes et à laquelle Daniel Guérin [39] donna un regain de célébrité. S’il se réfère à Marx dont il interprète mal, à notre sens, une citation fameuse [40], et à Kautsky dont le livre demeure valable [41], René Roux, au delà de ces politesses, semble estimer qu’en ce qui concerne la théorie de la lutte de classes Raymond Aron [42], Daniel Guérin et Jules Monnerot [43] sont bien meilleurs juges que Marx lui-même ou Engels. Si l’on veut ! Sur la trace de ses guides, René Roux ne voit dans la Révolution française que l’opposition Bourgeoisie—Sans-culottes. L’imprécision des termes le sert, qui contribue à aggraver le malentendu : ordres, écrit-il, dans le cadre de l’Ancien Régime, quand il aurait fallu dire classes (p. 258) ; et surtout pour désigner les classes populaires, il dira tantôt bras nus, tantôt ouvriers, ou prolétariat, ou encore plébéiens… René Roux en vient à soutenir à peu près la thèse de Daniel Guérin, controuvée pourtant, selon laquelle il aurait existé, pendant la Révolution un embryon de révolution prolétarienne : c’est prendre les Sans-culottes pour des prolétaires sans plus. Voire…

« La manifestation de la lutte de classes dans les faits n’en implique pas nécessairement la conscience », continue René Roux (p. 254) qui s’efforce après tant d’autres de retrouver à travers les philosophes du XVIIIe siècle les premières traces de cette conscience, puis d’en noter les manifestations après 1789. Il s’attarde ainsi sur la loi Le Chapelier, dont il souligne le caractère de « loi organique » du capitalisme (p. 262), sur les incidences sociales du maximum qui contribua à développer l’antagonisme entre possédants et non possédants (p. 263) [44].

Les décrets de ventôse fournissent à René Roux un argument de poids. À leur propos, il parle de « programme d’une révolution sociale » (p. 269), et plus loin : « Quelle révolution de classe depuis la fameuse Déclaration bourgeoise que la propriété est un droit inviolable et sacré ! C’est le transfert radical de la propriété d’une classe à une autre : une immense expropriation publique» (p. 270). Le point de vue n’est pas nouveau. Albert Mathiez avait déjà vanté cette « révolution nouvelle [45]». La réalité paraît plus modeste. Tous deux prennent pour un nouveau mouvement social une simple mesure politique dans le cadre de la lutte toujours poursuivie entre la bourgeoisie et l’aristocratie. Il ne s’agit pas tant d’élever les Sans-culottes à la propriété que de détruire radicalement la société de l’Ancien Régime. « Ce qui constitue la République, proclame Saint-Just, c’est la destruction de tout ce qui lui est opposé » : entendons, les aristocrates. Et encore : « Toute la sagesse du gouvernement consiste à réduire le parti opposé à la Révolution » (13 ventôse an II). Saint-Just ne s’attaque pas à la propriété : celle des patriotes est inviolable et sacrée, ce qui — quoi qu’en pense René Roux — rejoint étrangement la Déclaration des droits de 1789. On séquestre les biens des adversaires du régime nouveau, et l’on s’en sert pour indemniser ceux qui le soutiennent : les patriotes indigents. Mesure essentiellement politique : pour vaincre, à l’intérieur, comme aux frontières, au milieu des circonstances mouvantes de ventôse an II et de la propagande hébertiste, le Gouvernement révolutionnaire veut s’attacher les Sans-culottes. Comment le mieux faire qu’en les élevant, sur les ruines de l’aristocratie, à la dignité de propriétaires ? Sans insister davantage sur l’imprécision de ces décrets dans lesquels il n’est nullement question de cession gratuite de terres, remarquons qu’ils s’apparentent aux confiscations de biens privés motivées par la rébellion et la trahison, ou par toute autre cause révolutionnaire.

Sous ce jour, les décrets de ventôse perdent leur caractère d’exception. Les témoignages abondent — et tous n’émanent pas des Sans-culottes — de cette volonté de détruire l’aristocratie et d’en distribuer les dépouilles à ceux qui en auront triomphé. Le député Baudot, qui bientôt suivra Danton, demande aux Jacobins, le 21 juillet 1793, que l’on excite les Sans-culottes à frapper les aristocrates et les riches (dans la mesure où les seconds se font les soutiens des premiers) : « Il faut assurer aux Sans-culottes la propriété de tout ce qu’ils prendront sur eux de vive force. [46]» Jacques Roux, dans le n° 203 de son Publiciste, en août 1793, propose « qu’au retour de la campagne, on distribue aux Sans-culottes vainqueurs et à leurs veuves, une partie des biens des émigrés, des fédéralistes et des députés qui ont abandonné leur poste et trahi la nation ». Aux Jacobins encore, le 16 septembre 1793, d’après l’observateur Rousseville, il est donné lecture d’une lettre d’un bataillon de l’Hérault, demandant « qu’on partage aux soldats après la guerre les terres des émigrés et des traîtres [47]». Aux Jacobins toujours, Hanriot déclare le 7 brumaire an II : « Il faut que tout ce que perdent les aristocrates soit donné aux patriotes ; maisons, terres, tout doit être partagé entre ceux qui conquirent sur les scélérats [48]. » Quelques jours auparavant, à la société populaire de la section Le Peletier, « un membre [avait] représenté qu’il serait intéressant de stimuler l’ardeur de nos défenseurs, vrais Sans-culottes, qui combattent contre les ennemis de l’intérieur, en leur donnant une portion des biens qui seraient confisqués aux contre-révolutionnaires [49]». Nous n’avons cité ces quelques textes préfigurant, à des titres-divers, les décrets de ventôse, que dans la mesure où ils illustrent l’opposition des Sans-culottes, non à la bourgeoisie, comme s’est efforcé de le montrer René Roux, mais bien à l’aristocratie.

D’ailleurs, comment en aurait-il été autrement ? Les Sans-culottes ne forment pas une classe, encore moins un parti. Si l’on trouve parmi eux une minorité de prolétaires, on y rencontre surtout une majorité de boutiquiers et d’artisans qui ont accédé à la propriété, et des petits bourgeois des professions libérales. La haine de l’aristocratie unit tous ces hommes ; elle les entraîne, à la suite de la bourgeoisie, à l’assaut de l’Ancien Régime. Mais, intégrés dans l’économie traditionnelle de cette France du XVIIIe siècle essentiellement paysanne, artisanale et boutiquière, ils participent d’une mentalité précapitaliste et redoutent de se voir réduits par les progrès du capitalisme au rang de simples prolétaires. De là leurs déclamations contre les riches et les « gros », qui ont fait illusion à Daniel Guérin et, après lui, à René Roux, au point qu’ils ont pris les Sans-culottes pour une avant-garde prolétarienne, alors que sur le plan économique ils se rattachent au système traditionnel de production.

Sur Babeuf, nous serons, comme l’auteur, plus bref. L’essentiel est dit. Mais je ne pense pas que Babeuf ait eu une aussi claire conscience de la lutte des classes que l’affirme M. René Roux, pour cette seule raison qu’il n’avait pas une idée distincte des classes elles-mêmes. Il voit « la classe riche », « cette classe des dévorants de la société » : les patriciens d’un côté, de l’autre : les plébéiens, « la classe ouvrière », « les classes utiles », « les classes pauvres », « l’innombrable classe des malheureux ». C’est bien la lutte du riche et du pauvre, mais l’imprécision même de cette terminologie empêche d’affirmer que Babeuf ait clairement conçu ce qu’est « l’exploitation du travail par le capital », comme semble l’admettre René Roux (p. 271). Comment l’aurait-il pu, alors que le prolétariat ne se différenciait pas nettement de la sans-culotterie et que se dessinait à peine l’antagonisme qui allait l’opposer à la bourgeoisie ? Ce n’est pas diminuer la grandeur de Babeuf que de marquer les limites que la structure sociale de l’époque mettait à sa doctrine et à sa pensée.

Pour s’être fondé sur une insuffisante analyse de cette structure, René Roux fausse la perspective et donne des luttes de classes sous la Révolution une image déformée. Les réalités sociales sont complexes, leurs contradictions multiples ne se laissent pas enfermer dans des schémas préfabriqués. Ce serait beaucoup trop simple.

______________________

Notes article R. Roux

[1] Proudhon : Capacité politique des classes ouvrières. Cité par J. Lhomme : Le Problème des classes, doctrines et faits, Paris, Sirey, 1988.

[2] Œuvres philosophiques, trad. Molitor, Paris, 1927.

[3] Die Klassengegensätze von 1789, Stuttgart, 1889, trad. fr. Berih, 1901.

[4] Deux volumes, Paris, 1946.

[5] ENGELS : Préface au Manifeste Communiste, éd. Molitor, 1934.

[6] Annales historiques de la Révolution Française, 1930.

[7] Cf. G. Lefebvre : La Révolution Française (avec R. Guyot et Ph. Sagnac), Paris, 1930, Les Thermidoriens, Paris, 1937.