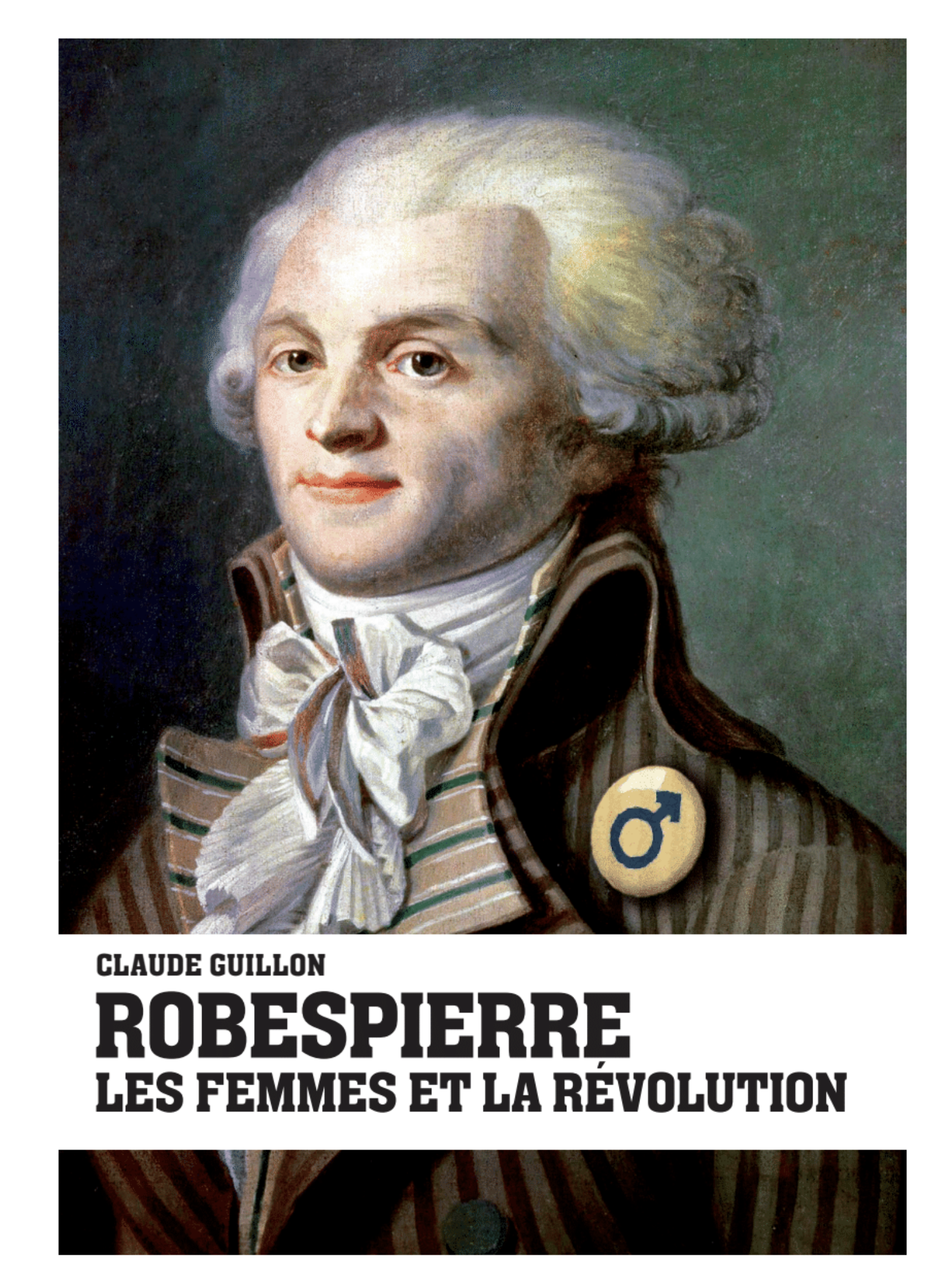

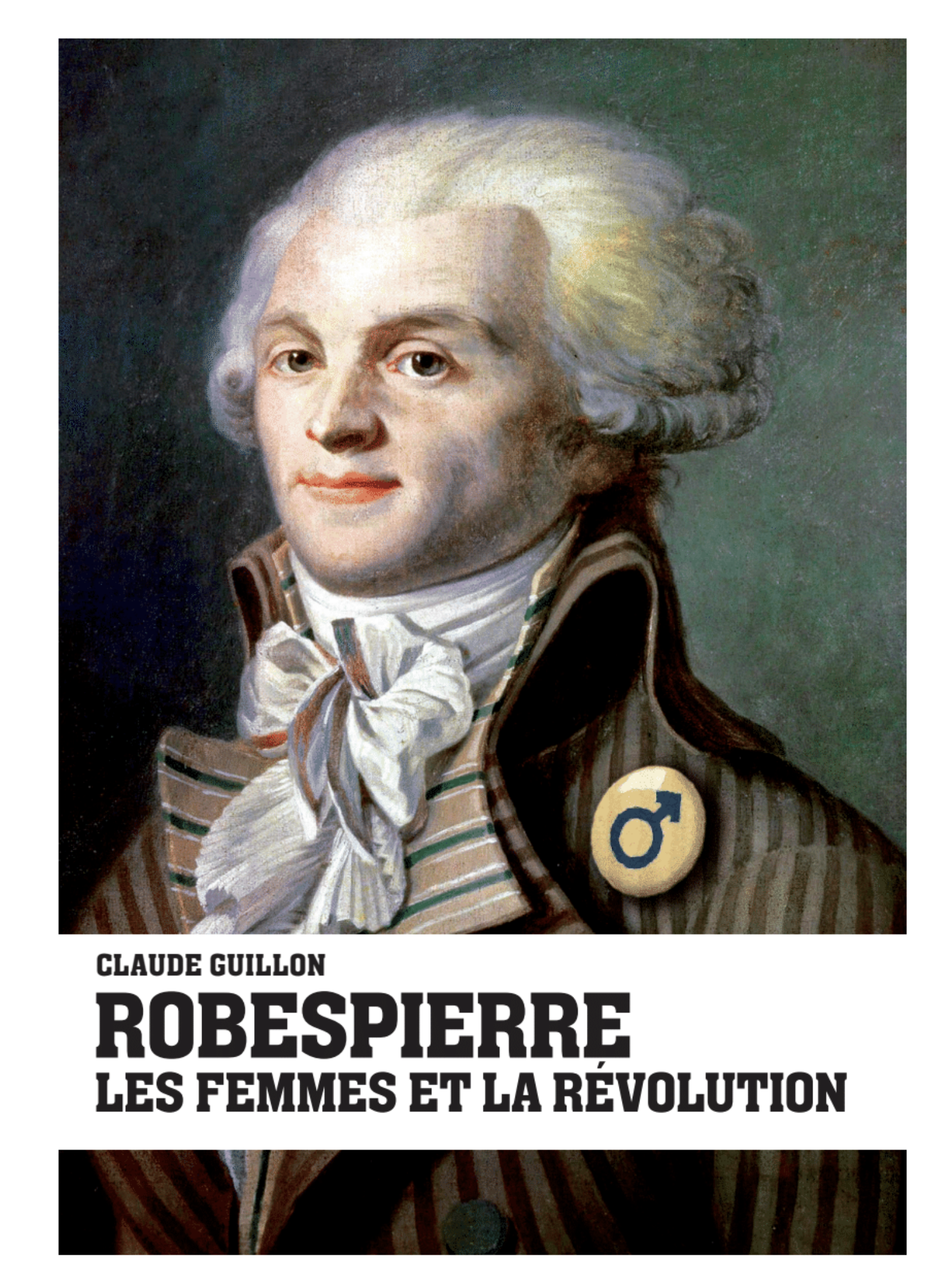

Je donne ci-dessous – à destination des personnes qui n’ont pas encore eu la curiosité ou l’occasion d’ouvrir le livre – l’introduction de Robespierre, les femmes et la Révolution (IMHO, 2021).

Le présent ouvrage s’inscrit dans la suite de mon travail sur le courant des Enragé·e·s pendant la Révolution française, amorcé au début des années 1990 par la publication de Deux Enragés de la Révolution, Théophile Leclerc & Pauline Léon (La Digitale, 1993). L’invitation par les historiennes Christine Fauré et Annie Geffroy à participer à la journée d’études sur la «Prise de parole des femmes pendant la Révolution» qui s’est tenue en Sorbonne le 11 décembre 2004 à l’initiative de la Société des études robespierristes (SER) et de l’Institut d’histoire de la Révolution française (IHRF) – et dont les actes ont été publiés dans les Annales historiques de la Révolution française (AHRF) en 2006 – a été l’occasion de compléter mes recherches sur Pauline Léon. J’ai par la suite publié un recueil des écrits des Enragé·e·s intitulé Notre patience est à bout (IMHO, 2009 ; deux nouvelles éditions largement augmentées, notamment sur l’activité de Leclerc après 1794, sont parues chez le même éditeur en 2016 et 2021). Je me suis ensuite consacré, aux côtés de Stéphanie Roza et de Jean-Numa Ducange, à l’entreprise d’établissement et de traduction de la biographie de Jacques Roux Curé rouge par Walter Markov, coédité par la SER et les éditions Libertalia[1] (2017).

Mon intérêt pour la Société des citoyennes républicaines révolutionnaires, cofondée par la chocolatière Pauline Léon et qu’elle rallia – avec l’aide de l’actrice Claire Lacombe – au courant des Enragé·e·s m’a amené à vouloir comprendre la formation et la radicalisation des groupes de femmes révolutionnaires. J’ai donc entrepris des recherches sur ce sujet, peu traité dans l’historiographie, si l’on excepte quelques travaux pionniers déjà anciens et souvent mal connus, et de rares publications récentes (Dominique Godineau pour Paris ; Christine Fauré ; et Suzanne Desan en anglais).

Un «blogue historien» créé en 2013, La Révolution et nous, me sert de carnet de recherches et me permet de mettre à disposition le travail de veille effectué sur ces questions.

Ce volume constitue également la première partie d’un diptyque consacré aux femmes pendant la Révolution. Le second volume – Le club et la pique. Femmes révolutionnaires 1789-1793 – traitera de la politisation collective des femmes dans les groupes et sociétés qu’elles ont formées dès l’automne 1789.

Plusieurs raisons m’amènent à étudier le rapport entre Robespierre et les femmes. Une raison historique d’abord : tout indique que le leader Jacobin a joué un rôle déterminant dans l’interdiction des clubs de femmes, en octobre 1793, qui vint sceller pour longtemps – avant le Code Napoléon – la sujétion des femmes dans la société française[2]. Qu’il ne se soit pas agi d’un objectif – conscient, au moins – de Robespierre est un point que nous examinerons en temps utile.

Une double raison historiographique ensuite : ce sujet apparaît comme l’angle mort de toutes les biographies, anciennes et récentes, y compris lorsqu’elles sont l’œuvre d’historiens sérieux et critiques [3] comme Hervé Leuwers et Jean-Clément Martin. Notons en outre que le principal ouvrage qui s’en est proposé l’étude date de 1909. Encore Hector Fleischmann, son auteur, entendait-il livrer «pour la première fois [4] dans tous ses détails, la vie sentimentale et amoureuse» de Robespierre, ce qui n’est pas mon principal centre d’intérêt. Il y eut, en 1938, une autre tentative – plus romancée encore – d’un écrivain dont on a tout oublié, y compris qu’il fut lauréat du prix Renaudot [5]. Et, plus récemment, un opuscule de Mme Jeanine Stievenard, dont la présentation par l’éditeur m’a dispensé de la lecture[6].

Une raison de commodité méthodologique enfin : ayant donné dans ce premier ouvrage toute sa place à Robespierre – et aux femmes (plus ou moins) révolutionnaires qu’il appréciait et·ou utilisait – il me sera loisible de donner la parole aux citoyennes révolutionnaires, et non à leurs ennemis, dans le second.

J’ajoute que, si Robespierre est le personnage central de cet ouvrage, les termes du titre – Robespierre, les femmes, la Révolution – doivent aussi être considérés à égalité dans les rapports complexes qu’ils entretiennent. Ainsi par exemple, l’attitude de Robespierre lors de la marche des femmes à Versailles des 5 et 6 octobre m’intéresse, comme son instrumentalisation des «Dames de la Halle» qui y ont participé – ou de certaines d’entre elles. Mais pour cerner l’attitude d’un homme et ses conséquences, j’ai besoin de décrire le contexte révolutionnaire autrement qu’en quelques lignes convenues. Autrement dit, il arrivera non seulement que nous empruntions les bésicles de Robespierre, mais qu’il nous serve de regard sur les événements et sur les mentalités – au sens d’une ouverture pratiquée dans une canalisation, une chaudière, ou une cuve pour en faciliter la visite[7]. De sorte que si lectrices et lecteurs en sauront, je l’espère, davantage sur Maximilien Robespierre après avoir refermé ce livre, cette lecture leur aura appris au moins autant sur la manière dont les femmes ont été considérées durant la Révolution.

Histoire des femmes, histoire engagée [8]

Je retiens de prime abord un principe que je considère caractéristique d’une méthode scientifique – ce terme s’oppose ici à idéologique et à moraliste ainsi qu’à la succession dans la recherche de modes conceptuelles: sauf s’il a été démontré qu’un concept est erroné et qu’il a conduit à des interprétations fausses, et à moins qu’un concept plus récent (ou redécouvert) ait montré une efficience plus grande (tout en étant exclusif du premier), il est absurde d’y renoncer.

C’est pourquoi j’utilise, entre autres, le concept de «lutte des classes». La plupart des historiennes et des historiens s’en gardent aujourd’hui, affectant de considérer comme scientifiquement acquis son caractère obsolète, au point qu’ils se dispensent même d’en faire mention. Oh ! bien sûr, l’histoire actuelle n’ignore pas toutes les classes sociales, surtout si l’on entend par là des catégories sociologiques dont les rapports conflictuels s’expliquent davantage par une allant-de-soi «nature humaine» – et la bonne vieille psychologie (à feuillage persistant) qui en rend compte – que par des intérêts matériels et historiques antinomiques.

Au XXIe siècle, la vision de classe souffre, comme elle en a souffert au XVIIIe siècle, d’un problème d’accommodement : on n’y distingue plus le prolétariat (— En Chine ! dites-vous) tandis qu’on affirme qu’il était impossible à discerner en 1793. Naguère pas encore tiré du néant, déjà disparu… Ça n’est pas la bourgeoisie qui se laisserait réduire ainsi au rôle d’ectoplasme ! elle, dont la présence toute naturelle se laisse constater, réconfortante, telle la rosée du matin…

Pour réfuter une «explication» par la lutte des classes, rompant ainsi avec la discrétion de ses collègues, Timothy Tackett écrit dans son essai sur «la Terreur» – en réalité une énième histoire de la Révolution, à laquelle l’étude de la «terreur» sert de fil rouge [9] :

Il semble maintenant clair que le déclencheur [litt. : l’impulsion directe] des événements de 1789 ne vint pas d’une lutte idéologique ou d’une lutte de classes, mais d’une crise financière et fiscale de la monarchie française, et que cette crise était avant tout le produit d’une lutte géopolitique dans laquelle la monarchie s’était engagée elle-même.

J’ignore si quelque auteur a cru voir dans la lutte des classes le déclencheur, l’impulsion, l’étincelle (comme on voudra) de la Révolution française. Je me contente de l’analyser comme un de ses moteurs, ce qui ne me gêne aucunement pour prendre en compte les éléments de contexte que Tackett énumère.

L’étonnant succès de librairie d’Une histoire de la Révolution française (2012), dont l’auteur Éric Hazan a joui d’une réputation flatteuse (et surfaite) de spécialiste des insurrections passés et à venir [10], a montré qu’une interprétation de la Révolution allégée du concept de lutte des classes (comme on retire le sucre ou le gluten d’un aliment industriel) – et même des classes en général, puisqu’il n’aurait existé en 1789 ni bourgeoisie ni prolétariat! – peut séduire un public « de gauche » en mal de références historiques et émotionnelles. L’auteur a surtout affiché le grand dénuement théorique dans lequel l’a plongé cette opération, dont ses conseillers historiens « robespierristes » ne l’avaient sans doute avisé ni des motivations ni des conséquences [11]. Empêché d’analyser le robespierrisme comme maximum de la politique sociale bourgeoise, Hazan se trouve incapable d’expliquer l’élimination de l’extrême gauche cordelière et enragée, dont il ne peut que déconseiller la réitération (ou son équivalent) aux révolutionnaires du futur, leur laissant un pense-bête à la Saint-Just sur la porte du congélateur : «Ne laissez pas glacer la Révolution!».

C’est encore pourquoi j’utilise le concept d’«inconscient» et certains outils forgés dans la pratique analytique. Reconnaissons aux spécialistes de l’histoire davantage d’ostentation à ce propos : ils et elles ne manquent jamais de préciser qu’ils y sont hostiles, qu’ils en sont revenu·e·s, pour autant qu’ils s’y soient jamais égaré·e·s [12]! Le même conférencier qui s’excuse d’avoir oublié le texte de son intervention dans sa voiture (dont il a égaré les clefs) qualifie de ridicule l’idée que les clubistes Jacobins ont pu accumuler des actes manqués, voire développer des névroses. Telle historienne – d’ailleurs talentueuse – récuse le freudisme dans un sourire, avant d’insister longuement sur l’importance en histoire de «l’estime de soi», concept qu’elle juge apparemment mieux établi et plus précis que celui d’inconscient.

Il faut reconnaitre que certains ouvrages biographiques sur Robespierre inspirés par la psychanalyse ont donné une image mécaniciste et assez infantile (un comble!) de la psychanalyse appliquée à l’histoire[13]. Cela ne signifie pas que toutes les hypothèses de leurs auteurs soient sans fondement, mais que la recherche univoque « dans les blessures de l’enfance et de prétendues humiliations parisiennes ou arrageoises [des] raisons d’une colère et de certains choix politiques[14]» donne d’aussi piètres résultats que l’application du marxisme par une police politique.

Je vais être aussi précis que possible : lorsque Robespierre entreprend, à l’automne 1793, de déconsidérer les Enragé·e·s et de saper leur influence sur la sans-culotterie parisienne – ce qui passe par la fermeture de la Société des Citoyennes républicaines révolutionnaires, laquelle mènera, je l’ai dit, à l’interdiction de tous les clubs de femmes – il choisit une conduite politique, certes critiquable, mais apparemment rationnelle. Lorsqu’il écrit dans ses carnets, et dans le calme de son cabinet, à propos des mêmes militantes Républicaines révolutionnaires «Elles sont stériles comme le vice», il exprime non plus un point de vue politique mais une angoisse haineuse et archaïque devant des femmes qui, à ses yeux, refusent d’être mères et se signalent par là – et par leur insubordination à sa politique – comme «vicieuses». Ce cri du cœur ne peut être compris autrement que comme manifestation d’un caractère et d’un inconscient blessés, et symptôme d’un rapport pathologique au sexe et au féminin. De ce fait, il relève évidemment de la psychanalyse et éclaire la politique de genre de celui qui le jette sur le papier.

Nous voici au clair sur des matériels intellectuels que je n’entends pas abandonner aux poubelles de l’historiographie. Faut-il alors, ces outils en mains[15], retenir le fameux concept d’« histoire par en bas », traduction (insatisfaisante) de l’anglais from below ? Georges Lefebvre, à qui on en attribue parfois – à tort – la paternité, a décrit ce «point de vue» comme une condition de «l’histoire sociale», dans un hommage à Albert Mathiez, rédigé à l’occasion de son décès (25 février 1932).

Si comme il me paraît probable, les historiens de l’avenir donnent une place de plus en plus grande à l’étude économique et sociale de la Révolution, s’ils se décident à regarder les événements d’en bas et non plus seulement d’en haut, ce qui est la condition même de l’histoire sociale[16], Mathiez leur apparaîtra [etc.].

La même année, et à la même occasion, après avoir lu – comme il le précise – l’article de Georges Lefebvre, son quasi-homonyme Lucien Febvre en appelle à ceux qui poursuivront l’œuvre de Mathiez et «donneront cette histoire révolutionnaire qui nous manque toujours : histoire de masses et non de vedettes ; histoire vue d’en bas et non d’en haut ; histoire logée, surtout, dans le cadre indispensable, dans le cadre primordial des réalités économiques [17].»

C’est beaucoup plus récemment qu’Edward P. Thompson a théorisé le concept dans un article éponyme – « History from below » – publié en avril 1966 dans le supplément littéraire du Times (son maître-livre, The Making of the English Working Class date de fin 1963).

L’inconvénient de ce point de vue est que si l’on regarde «d’en bas», il semble bien que l’on regarde vers le haut, ce qui est encore une vision biaisée. Ce paradoxe n’a pas échappé à l’historienne du genre Karen Offen qui propose une autre formule :

Étudier l’histoire des féminismes signifie mettre le passé à l’épreuve, non pas du haut en bas, non pas de bas en haut, mais sens dessus dessous ; s’attaquer sans détour […] au noyau sociopolitique des sociétés humaines – les relations entre les sexes ; examiner ces moments où des fissures s’ouvrent dans l’écorce des arrangements patriarcaux [18] […].

Sens dessus dessous. Ne risque-t-on pas à adopter cette consigne, qui a quelque chose de stimulant, pour ne pas dire de subtilement érotique, de susciter un léger vertige dans le public éclairé ? La référence sexuelle n’est pas – hélas ! – hors de propos : les historiens mâles – longtemps un pléonasme – pour peu qu’ils se soient préoccupés des femmes dans l’histoire se sont souvent bornés (hormis pour telle impératrice philosophe) à regarder sous leurs robes [19].

Il existe cependant d’autres équivalents de l’«histoire par en bas», qui ne présentent pas le même défaut de perspective et n’encourent pas de reproche sexiste. J’en trouve deux, mentionnées par Marcus Rediker, historien de la piraterie, dans un entretien précisément consacré à cette question [20]: «histoire populaire» et «histoire radicale». L’expression «histoire populaire» a sans doute été pour beaucoup dans l’énorme succès d’Une histoire populaire des États-Unis de Howard Zinn (Agone, 2003) puis dans celui d’Une histoire populaire de la France de Gérard Noiriel (Agone, 2018). On la retrouve en sous-titre du passionnant livre de Michelle Zancarini-Fournel : Les luttes et les rêves. Une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours (Zones, 2016). Histoire populaire donc, pourquoi pas ? C’est assez dire que l’on ne s’intéresse pas qu’aux batailles, aux alliances de cours et aux vicissitudes de l’exercice du pouvoir, mais aussi, voire d’abord, à la vie du plus grand nombre et à ses aspirations. Cependant, si l’expression peut être adéquate à tel ouvrage, et contribuer légitimement à assurer sa diffusion, elle me semble paradoxalement un peu étroite d’un point de vue méthodologique. L’«histoire sociale» qu’évoquait Georges Lefèvre me conviendrait mieux. Quant à l’«histoire radicale», je craindrais qu’elle n’évoque davantage dans l’esprit des lectrices et des lecteurs un point de vue idéologique qu’une étude des phénomènes «à la racine». Je m’en rapprocherai toutefois, au risque de paraître abandonner toute prétention au sérieux et à la hauteur de vue, en précisant que la recherche historique que je pratique est une recherche «au ras des pâquerettes», expression d’ailleurs poétique, dont j’ôte tout ce qu’elle peut avoir en français de péjoratif.

La belle formule de Walter Benjamin sur «le saut du tigre dans le passé», félin qui sait – comme la mode ! – «flairer l’actuel niché dans les fourrés du passé» ne doit pas faire illusion. Tigre de papier, l’historien révolutionnaire est omnivore (il ne se borne pas à retenir ce qui peut «servir» sa thèse) et sujet aux métamorphoses modestes : plus souvent rat de bibliothèque que fauve en liberté «sous le ciel libre de l’histoire[21]».

En effet, qui écrit l’histoire des femmes se doit de prendre en compte les archives les plus minuscules, les plus anodines, éparpillées, ignorées jusqu’ici ou au contraire invisibles à force d’avoir été mille fois dépouillées. Ce qui devrait être, semble-t-il, une précaution scientifique ordinaire pour les chercheuses et les chercheurs s’impose comme une contrainte concernant l’histoire des femmes [22].

Il n’est pas inopportun de signaler un contre-exemple époustouflant : je veux parler de l’avant-propos de l’essai précisément consacré à Robespierre par M. Marcel Gauchet [23]. L’auteur y annonce que «le matériau principal de l’enquête est fourni par le discours robespierriste lui-même. Toutes les références vont aux Œuvres complètes […]. Les dates permettent de se reporter aisément à la source. […] Les débats des assemblées sont cités, selon l’usage, d’après les comptes rendus du Moniteur ou des Archives parlementaires.»

Se référer aux volumes des Œuvres complètes de Maximilien Robespierre publiés par la SER est impeccable[24]. C’est même, on le verra, un argument paradoxal contre certains robespierristes. En revanche, faire comme si ces volumes étaient publiés par ordre chronologique – et non par catégories : «discours[25]», «journaux», «œuvres judiciaires», «correspondance», etc. – ce qui rendrait «aisé» de se reporter aux sources, voilà qui est d’un professeur peu soucieux de soumettre son travail à la vérification critique et non d’un scientifique. Quant à l’«usage» qui voudrait que l’on reproduise les débats d’après le Moniteur et les Archives parlementaires sans jamais citer dates, pages et numéros (et sans comparer les deux sources), qu’aucun·e étudiant·e ne s’en autorise pour l’imiter : c’est une invention opportuniste. Nous avons affaire ici non à une «monté en généralité», privilège accordée par entente tacite aux historiens vieillissants, éloignés de leur soutenance de thèse (ce sont leurs étudiant·e·s qu’ils envoient aux archives), mais à une montée en désinvolture, par rapport au public et par rapport aux sources.

Dans les sciences humaines, une analyse doit toujours s’entendre «jusqu’à preuve du contraire» et «en attendant mieux». C’est donc en attendant mieux que dans le débat sur le type d’histoire – ci-dessus rapidement esquissé – je m’en tiendrai à une expression qui peut paraître désuète: une «histoire engagée[26]». Je veux dire une histoire qui assume sa destination politique et sociale, sans se laisser instrumentaliser par quelque idéologie que ce soit – par un·e historien·ne qui assume ses propres engagements.

Quant aux miens et pour m’en tenir d’abord à la Révolution française, il me paraît irrecevable de la décréter «terminée». En effet, inviter à penser cela c’est reprendre à son compte le programme de la contre-révolution, maintes fois exprimé dans le cours même de la Révolution, et ce dès l’automne 1789, et plus nettement encore par Antoine Barnave, à la mi-juillet 1791. Ensuite parce que la Révolution, à l’échelle de la vie d’une société, pour ne rien dire de celle d’une espèce est extrêmement proche de nous dans le temps, à rebours du sentiment subjectif fondé sur la durée de vie individuelle. Enfin, et sa proximité n’y est pas pour rien, parce qu’elle n’a pas produit tous ses effets: la qualité et l’inventivité des écrits théoriques et des pratiques d’exercice de la souveraineté populaire, est en soi un exemple roboratif pour notre présent (et celui des générations à venir). Il n’est que de voir les nombreuses références «d’inspiration», voire d’autorité [27] qui lui sont faites dans les mouvements sociaux des dernières décennies, notamment le mouvement dit des « Gilets jaunes » (2018-2019).

Sans m’attarder ici sur ce que pourra être la prochaine révolution [28], je veux dire qu’elle sera à mon sens – en France au moins – une «révolution sans bagages», ayant pris ses distances avec l’héritage idéologique des XIXe et XXe siècles et retrouvant plus ou moins «spontanément [29]» l’expérience originaire de 1789-1793.

Étudier la Révolution française, après plus de deux cent trente ans, sans se borner à la satisfaction de compléter une histoire érudite, c’est aussi refaire une lecture critique – avec les outils et les perspectives du présent – des fondamentaux de l’aspiration à l’égalité (y compris entre les genres et les âges) et à la liberté dans l’organisation des sociétés humaines.

Avant d’entrer dans le vif du sujet je voudrais faire mienne la sage résolution de Claude Mazauric présentant la réédition des Œuvres :

Il nous faut demeurer modeste et savoir que nous ne savons que peu de choses. Du moins tiendra-t-on pour nécessaire de ne négliger aucun témoignage, aucune donnée, aucun énoncé de la part de Robespierre qui puisse nous permettre de construire un récit approché et crédible[30].

J’ajouterai à ce qui retiendra mon attention ce que Robespierre n’a pas dit et ce qu’il s’est dispensé de faire, puisqu’aussi bien la vérité d’une politique et d’un homme se lit au moins autant dans ses lacunes et ses abstentions que dans ses actes et ses écrits.

Robespierre et les femmes

Il y a dans cet énoncé comme une promesse égrillarde que seuls, à ma connaissance, Fleishmann et Nabonne – évoqués ci-dessus – ont plus ou moins assumée comme telle. Si je n’entends pas les suivre sur ce terrain, il me faut affirmer d’emblée que, contrairement à ce que pensent aujourd’hui la plupart des historiens des deux sexes, dans leur rejet de la psychanalyse, ce que j’appelle la « politique de genre » de Robespierre, par analogie avec sa politique de classe est évidemment aussi le reflet de sa relation aux femmes.

Certes, un homme peut considérer les femmes comme des égales en droit sans les désirer, c’est même une qualité communément attribuée à de nombreux homosexuels. Par contre, un homme qui envisage le sexe féminin, en tant qu’organe génital et·ou zone érogène, comme une source de danger et de malpropreté, physique et·ou morale, a peu de chances de considérer autrement qu’avec méfiance le sexe féminin comme groupe social (ceci est un euphémisme).

Politique de genre, ou autrement dit : Quelle place Robespierre reconnaît-il aux femmes dans la société ? Quelle attitude manifeste-t-il à leur égard dans des situations précises ? Comment ses positions – scripta et acta – peuvent-elle être évaluées par comparaison avec celles d’autres écrivains, d’autres publicistes (les journalistes d’alors), d’autres révolutionnaires de son époque – femmes comprises ?

Ernest Hamel, hagiographe de Maximilien s’offre le luxe de juger, à demi-mots, quasi exagérée l’estime de son héros pour les femmes. À propos du discours de réception de Mlle de Kéralio à l’Académie d’Arras, qu’il a rédigé et lu, et dans lequel – nous allons en reparler dans le premier chapitre – il prône une complémentarité intellectuelle des deux sexes, Hamel écrit :

Nous n’avons pas à examiner ici jusqu’à quel point il pouvait avoir raison, mais, par l’analyse de son curieux discours [sic], on comprend mieux le prestige qu’il exerça toujours sur les femmes, et l’on se rend suffisamment compte de son chaste penchant pour elles. (Hamel, 1865, t. I, p. 61)

Il existe deux arguments de plus ou moins bonne foi – et articulés entre eux – pour justifier de ne traiter ni des rapports érotiques éventuels de Robespierre avec les femmes ni de sa politique de genre. Le premier, essentiel, consiste à déplorer une documentation lacunaire. Or autant celle-ci peut excuser de passer rapidement sur la vie ou l’absence de vie «amoureuse» du personnage, autant elle ne saurait dispenser d’étudier son attitude politique vis-à-vis des femmes, puisque pas moins de douze volumes de textes de sa main (ou à lui attribués) sont à notre disposition. User de cet argument suppose de considérer que le sujet « Robespierre et les femmes » renvoie uniquement à «l’homme privé», selon la malheureuse formule endossée par Hervé Leuwers (2014, p. 59 [31]), dans une biographie qui apporte par ailleurs des documents précieux sur son activité d’avocat à Arras. Une page suffira donc à évoquer cet aspect de la vie de Robespierre, dans un livre qui en compte plus de quatre cent cinquante. Le second argument, subsidiaire, le plus souvent informulé, c’est que l’on reconnaît la bonne éducation et le sérieux des historiens à l’extrême pudeur et à la modestie que leur inspire la «vie privée» de leurs personnages. «Ne cherchons donc pas à sonder les reins et les cœurs», écrit encore Leuwers en affectant de se morigéner lui-même (2014, p. 56). La connotation d’euphémisation sodomitique prise – de nos jours au moins – par la demi-formule «sonder les reins» dit assez le côté peu ragoutant de l’exercice. Voilà pour la pudeur. Quant à l’expression entière, elle sert – excusez du peu! – à caractériser Yahvé «le Seigneur», dans la Bible [32] et dans son omnipotence divine. Voilà pour la modestie.

D’ailleurs, quelle peut être la validité en histoire d’un concept comme celui de «vie privée»? Écrire la biographie d’un personnage, n’est-ce pas tenter de comprendre l’entièreté de sa vie : politique, professionnelle, amoureuse, intellectuelle, sociale…

Je pense d’ailleurs que Robespierre, même s’il lui est arrivé d’employer l’expression «vie privée» ne tenait pas en grande estime la séparation entre le «public» et le «privé». Il considérait, semble-t-il, la vertu comme une et indivisible, celle de l’individu comme celle de la nation. Chez lui, comme l’écrit Cesare Vetter, «vertus publiques et vertus privées sont étroitement reliées et sont axées sur la vertu publique : [et de citer Robespierre qui parle de Necker] “Un homme qui manque de vertus publiques ne peut avoir des vertus privées[33]”». On devine que l’inverse est également vrai. En outre, la morale révolutionnaire d’époque abhorre le secret, ce qui est caché, à huis clos, et peut donc abriter le complot et la malveillance. La vie familiale, le foyer (sinon l’alcôve) sont autant de «maisons de verre», et lorsque les femmes y sont renvoyées – avec plus moins d’égards – comme éducatrices des futurs citoyens, c’est aussi parce que leur rôle est écrit d’avance et soumis au contrôle de toutes et de tous.

Écriture non-sexiste et particularités typographiques

Non-sexiste, c’est la manière – préférée à «inclusiv» – de présenter un texte que je m’efforce de mettre en œuvre ici.

Je me rallie à la règle de l’«accord de proximité», longtemps en usage en français, en accordant l’adjectif avec le sujet le plus proche. Exemple : « Les hommes et les femmes doivent être égales ».

— Et tant pis si j’me trompe ! aurait ajouté Serge Reggiani[34].

En matière d’antisexisme typographique, le point médian est devenu l’indispensable sextant pour naviguer dans la «carte du tendre» de l’égalité. Du verbe tendre [à ou vers].

On n’hésitera pas à se dispenser de son usage s’il risque d’égarer lectrices et lecteurs, plutôt que de les aider à se repérer. On préfèrera, comme dans la phrase qui précède, une formule plus gourmande en signes – « lectrices et lecteurs (22 s.)» – aux constructions et compressions du type «lecteurs·trices (15 s.)». Idem pour «celles et ceux», préférée à «celleux», pourtant deux fois moins long, etc.

Par surcroît, le point médian me paraît pouvoir heureusement remplacer la barre oblique dans des expressions dont il est parfois difficile de se passer comme le duo «et» et «ou». Je préfère donc «et·ou» à «et/ou».

Par ailleurs, dans les citations – nécessairement nombreuses dans un tel livre – les points de suite indiqués entre crochets – […] – signalent, comme c’est l’usage, une coupe dans le texte, pratiquée entre deux phrases, deux paragraphes ou deux alinéas. Lorsque la coupe est pratiquée à l’intérieur même d’une phrase, je préfère l’indiquer de la manière suivante: [etc.].

Notes

[1] On a compris que je ne mentionne ici que mes publications en rapport avec la Révolution française.

[2] Je n’entends pas suggérer que la sujétion des femmes a été créée par la Révolution, mais sa prorogation ressort d’autant plus dans un contexte d’émancipation (suffrage masculin adulte universel, abolition de l’esclavage, etc.).

[3] Des articles ont été publiés sur le rapport de Robespierre au genre féminin : Florence Gauthier (2014) ; Noah C. Shusterman (2014, en anglais).

[4] Mentionnons par acquis de conscience le pamphlet publié à Berlin en 1794 : Maximilian Robespierre in seinem Privatleben (La Vie privée de Maximilien Robespierre), «par un détenu au Palais du Luxembourg».

[5] Nabonne Bernard, La Vie privée de Robespierre, Hachette, 1938. En 1927, l’auteur avait reçu le prix Renaudot, pour Maïténa.

[6] Stievenard Jeanine, Robespierre et les femmes, 2009, 68 p., édité à compte d’auteur chez Édilivre : «Robespierre, ce n’est pas seulement la transformation du Comité de Salut Public en organisation terroriste, c’est également les balades dans les jardins parisiens, c’est aussi l’élevage d’oiseaux destinés à être offerts à son entourage, et même peut-être un fils issu d’une liaison avec Mlle Duplay.»

[7] On utilise aussi l’expression trou d’homme.

[8] J’utilise ici les éléments d’un exposé fait à la Sorbonne le 15 mars 2017, dans le cadre du Séminaire doctoral de l’IHRF «Publier les sources de la Révolution», à l’invitation de Pierre Serna, son codirecteur avec Jean-Luc Chappey et Anne Simonin: «Pourquoi et comment publier les Enragé·e·s ?».

[9] «It now seems clear that the direct impulse to the events of 1789 came not from an ideological struggle or a class struggle, but from a financial and fiscal crisis of the French monarchy, and that this crisis was above all the product of a geopolitical struggle in wich that monarchy found itself engaged.» Je considère la phrase dans l’édition originale afin de la traduire moi-même : The Coming of the Terror in the French Revolution, Harvard University Press, 2015, pp. 39-40. Traduction française de Serge Chassagne : Anatomie de la Terreur, Le Seuil, 2018. La citation se trouve pp. 51-52.

[10] Hazan Éric, Une histoire de la Révolution française, La Fabrique éditions, 2012.

[11] Remerciements (p. 10) : «Ma gratitude va d’abord à Florence Gauthier et Yannick Bosc, mes savants amis, qui ont eu la patience de lire et d’annoter le manuscrit. Leurs critiques de fond et leurs suggestions ont beaucoup contribué à lui donner sa forme définitive.»

Nota : Je qualifie de «robespierristes» les historiennes et les historiens qui, par admiration pour le personnage ou par intérêt de faction idéologique se font ses thuriféraires. Leur robespierrisme peut être discret, modéré ou fanatique ; il peut être franc ou procéder par omissions, voire manipulations. Par ailleurs, contrairement à ce que sa dénomination sociale – conservée pour des raisons complexes – peut laisser entendre, la Société des études robespierristes n’abrite pas que des robespierristes, loin s’en faut ! (Elle n’agrège même pas tous les robespierristes.) J’ai moi-même été membre de son conseil d’administration ; j’ai créé – grâce au talent du graphiste Norbert Bartkowiak – et lancé la première version de son site Internet.

[12] Celles et ceux qui, au contraire, se taisent ont été ou sont en analyse : ils craignent de se trahir!

[13] Le prototype étant le chapitre consacré à Robespierre par le Dr René Laforgue dans sa Psychopathologie de l’échec (1944).

[14] Évocation critique par Hervé Leuwers des livres de Jean Artarit (2003) et Laurent Dingli (2004) dans «Robespierre, une figure revisitée», in «1789-2019. L’Égalité, une passion française», hors-série de L’Humanité, juin 2019, pp. 76-77.

[15] Ces outils, plus légers et moins nombreux ils sont, plus le travail de recherche est accessible et vérifiable. Les «concepts», surtout prétendument nouveaux servent trop souvent de signes de reconnaissance sociale et universitaire, donc d’exclusion. Exception récente, le concept de «genre» a fonctionné comme une autorisation à revisiter tous les sujets de toutes les époques «au prisme» d’icelui. Son objet d’étude, les «rapports sociaux de sexe» n’étaient pas inconnus des sciences sociales, mais genre a – si j’ose dire – plus de style. Il est paradoxal que la majorité de ses introductrices en France aient gaspillé leur énergie – croyant devoir répondre par là aux extrémistes catholiques – en répétant qu’il n’existe pas de «théorie du genre». Si réellement les «études de genre» se révélaient n’avoir produit aucune théorie, c’est que l’autorisation évoquée ci-dessus aurait été délivrée en pure perte.

[16] AHRF, 1932, pp. 193 et suiv., repris dans Études sur la Révolution française, 1954. Je souligne.

[17] Febvre Lucien, «Albert Mathiez: un tempérament, une éducation», Annales d’histoire économique et sociale, 1932, 4e année, n° 18, pp. 573-576. Je souligne. Febvre rapporte que Mathiez lui avait promis, pour les AHES, «un article d’ensemble sur le prolétariat en France au temps de la Révolution», dont sa mort brutale à la suite d’une hémorragie cérébrale nous a privé (comme aussi d’une biographie de Robespierre, pour laquelle il avait signé un contrat avec un éditeur américain). Voir Friguglietti James, Albert Mathiez historien révolutionnaire (1874-1932), SER, Paris, 1974.

[18] «“Flux et éruptions” : réflexions sur l’écriture d’une histoire comparée des féminismes européens, 1700-1950», in Cova Anne (dir.), Histoire comparée des femmes, 2009, pp. 45-65. Je souligne. Notons qu’une revue féministe italienne publiée en 1973-1974 s’est intitulée Sottosopra (Sens dessus dessous).

[19] Illustration caricaturale dans une émission de télévision baptisée «Sous les jupons de l’histoire» (chaîne Chérie 25).

[20] Dans le journal CQFD, n° 117, décembre 2013. Plusieurs livres de Rediker ont été traduits en français ; par ex. Les Forçats de la mer (Libertalia, 2010), Pirates de tous les pays (Libertalia poche, 2017), L’Hydre aux milles têtes (avec Peter Linebaugh, Amsterdam, 2008).

[21] «Sur le concept d’histoire» (1940) ; quatorzième thèse, in Œuvres, III, Folio, p. 439.

[22] J’y reviendrai plus longuement en présentant le second volume de mon diptyque.

[23] Robespierre. L’homme qui nous divise le plus, Gallimard, 2018.

[24] Le douzième (et dernier?) devait être publié la même année que le présent ouvrage. [Note actualisée: Il sera finalement publié en 2022.]

[25] À supposer même que l’on ne considère que les cinq volumes de discours, en quoi le retour à la source à partir d’une date est-il «aisé»?

[26] Je partage avec Guillaume Mazeau, Laurence De Cock et Mathilde Larrère, auteur et autrices de L’histoire comme émancipation (Agone, 2019, p. 108) la certitude que : «L’expression “histoire engagée” devrait être un pléonasme.» Il·et elles ne se donnent pas la peine de situer leur position parmi celles que j’énumère ici. Voir mes remarques critiques, sur l’ouvrage (et sur les vulgarismes de M. Larrère) sur mon blogue La Révolution et nous. Sur le même thème, voir le n° 144 des Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique (2020) et sa présentation par Jean-Charles Buttier et Caroline Fayolle : «Écrire l’histoire des révolutions : un engagement».

[27] J’en ai recensé un grand nombre (slogans, tracts, pancartes, graffitis) sur La Révolution et nous.

[28] J’ai abordé la question de la filiation, plausible et souhaitable, entre la Révolution française et la prochaine révolution dans le premier chapitre de Notre patience est à bout : «Écrire l’histoire, continuer la révolution».

[29] Spontanéité relative puisqu’elle tient en partie aux références scolaires connues de toutes et tous (ou presque). Cet aspect était très perceptible dans le mouvement des «Gilets jaunes».

[30] OMR, t. I, p. XXV.

[31] Les références ainsi indiquées – date, n° de page – renvoient à la Bibliographie en fin de volume.

[32] Psaume 7, 10 : «Mets fin à la malice des impies, affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, ô Dieu le juste!» Livre de Jérémie 11, 20: «Yahvé Sabaot, qui juges avec justice, qui scrutes les reins et les cœurs, je verrai ta vengeance contre eux [les gens d’Anatot, qui persécutent le prophète], car c’est à toi que j’ai exposé ma cause.» La Bible de Jérusalem, Desclée de Brouwer, pp. 927 et 1405.

[33] Discours aux Jacobins le 9 juillet 1794 ; OMR, t. X, p. 520. Vetter Cesare, «Bonheur public, bonheur privé et bonheur individuel dans le lexique de Robespierre», in Vetter C., Marin M., Gon E., Dictionnaire Robespierre, t. I, 2015, p. 44. Saint-Just, au contraire, tient à la notion de «vie privée» : «Si vous ordonnez aux tribunaux de faire régner la justice, ne souffrez point que l’on tourmente la vie privée du peuple.» (Rapport au nom des Comités de Salut public et de Sûreté générale, 26 germinal an II-15 avril 1794). Et dans le préambule au chap. premier des Fragments d’institutions républicaines: pour lier les hommes par des rapports harmonieux, soumettre «le moins possible aux lois de l’autorité les rapports domestiques et la vie privée du peuple.» Citations in Œuvres complètes, établies par Michèle Duval, 2003, pp. 819, 967-968.

[34] «Salut les hommes ! Et tant pis si j’me trompe», lui fait dire Jean-Pierre Melville dans Le Doulos (1962).