Étiquettes

“Tricoteuses…” ~ par Peter Brookes

24 lundi Jan 2022

Posted in «Usages militants de la Révolution»

≈ Commentaires fermés sur “Tricoteuses…” ~ par Peter Brookes

24 lundi Jan 2022

Posted in «Usages militants de la Révolution»

≈ Commentaires fermés sur “Tricoteuses…” ~ par Peter Brookes

Étiquettes

25 vendredi Oct 2019

Posted in «Bêtisier»

≈ Commentaires fermés sur Marie-Antoinette ~ Un mauvais livre inspire un mauvais film

Étiquettes

Dominique Godineau, Dufourny, Marie-Antoinette, Michèle Grenot, Robespierre, Tricoteuses, Waresquiel Emmanuel de

C’est d’abord un livre fort mal tourné. À la deuxième page du texte, on rencontre un avocat général qui «plaide la peine de mort» contre un accusé. Eh non! Il la requiert. Quelques pages plus loin: «C’est un curieux personnage que ce François Daujon, assez caractéristique du milieu activiste et sans-culotte en vogue à l’époque.» ??? Le «milieu sans-culotte» – admettons – «en vogue à l’époque». Il ne s’agit pas d’une mode vestimentaire, au cas où l’auteur se l’imaginerait…

Nous voici, péniblement, page 46. On nous décrit l’assistance dans la salle du Tribunal révolutionnaire.

Les femmes sont également présentes. Ce sont les fameuses «tricoteuses» de l’an II […]. Elles sont omniprésentes: aux tribunes de la Convention, aux assemblées générales de leurs sections, dans les clubs, au point d’en avoir créé à leur propre usage.

Les «tricoteuses» n’existent pas encore; elles seront inventées après Thermidor, comme l’a montré Dominique Godineau, que l’auteur cite en bibliographie, mais n’a pas lu. Un avocat (puisqu’il est question de procès) ferait remarquer que le mot est entre guillemets, peut-être la marque d’une distance critique… Hélas, cher Maître, les guillemets ont disparu page 195.

Tiens, page 47, voici une connaissance. Je parle de nous et non de l’auteur, qui pour mieux stigmatiser le personnage chargé par les Jacobins d’un compte rendu quotidien utilise la formule méprisante: «un certain Dufourny de Villers». Dufourny de Villiers est un personnage fort intéressant, qui a fait l’objet d’une biographie récente rédigée par Michèle Grenot: Le souci des plus pauvres. Dufourny, la Révolution française et la démocratie (Éditions Quart-Monde/PUR, 2014).

Nous voici maintenant page 57 (déjà!). Comme souvent l’auteur entremêle les évocations littéraires au récit censé être historique. Après Chateaubriand, il nous parle du sourire de Marie-Antoinette:

Ce sourire avait été pour toute une génération une promesse de bonheur. Une invitation. Comme le reflet fragile de cette douceur de vivre dont parle si bien Talleyrand à propos des dernières années de la monarchie qui furent aussi les dernières années de leur jeunesse. C’est cela qu’ils reprochent à la Révolution. En tuant Marie-Antoinette, elle a tué la jeunesse et la beauté.

Voilà. Je ne pouvais en supporter davantage. Ma lecture a pris fin ici, avec la mort de la jeunesse et de la beauté – celles des jeunes pouffiasses de la Cour s’entend.

Vous savez ce que c’est, on s’est promis de ne pas aller plus loin (la vie est courte!) et puis on se laisser aller à feuilleter… Et on s’en félicite! L’auteur évoque le mot par lequel le sans-culotte chargé de la garde du dauphin prévient Hébert que son jeune pensionnaire peut faire des «révélations» utiles contre la reine (en fait, d’odieux ragots arrachés à un gamin de 8 ans):

À elle seule, l’orthographe du billet donne le ton. «Je tan prie de ne pas manquer à ma demande pour te voir ce la presse pour moi.»

Une orthographe qui donne le ton… Mais de quoi? On ne sait pas.

Quand on est docteur en histoire et que l’on confond «plaider» et «requérir», on est mal venu de dauber sur l’éducation défaillante d’un homme du peuple d’il y a deux cent trente ans.

Cette niaiserie a pourtant paru si convaincante aux réalisateurs du documentaire-fictionnel, dont il va être question ci-après, qu’ils l’ont mise en scène avec application.

puisque nous en sommes aux occasions de rire, je recommande vivement le passage de la postface où l’auteur explique le mérite qu’il a eu à rallier un terminus de métro (ah! quand même!) pour atteindre les Archives nationales, sises à Pierrefitte: «Quand on est parisein, c’est une petite expédition. On descend sous terre.» Ici, l’auteur veut dire qu’il a pris le métro, ce qui ne doit pas lui arriver souvent… Suit un développement nostalgique sur la banlieue d’autrefois, avec ses «pavillons» et ses «jardins», dont Pierrefitte serait la moderne antithèse. Or il se trouve que le bâtiment des Archives est bordé d’un côté par une série de minuscules pavillons, dans les jardins desquels s’ébattent et donnent du gosier plusieurs coqs. Il n’est pas rare qu’ils divaguent sur le terrain des Archives. Bref, c’est comme on vous le dit, sauf que c’est exactement le contraire!

Terminons sur un mot de félicitation à l’éditeur: le choix du papier fort gaufré de la couverture, lequel procure une sensation constamment désagréable aux doigts est parfaitement assorti au contenu de l’ouvrage.

Waresquiel Emmanuel de, Juger la reine, Tallandier, 359 p. 22,50 €.

Waresquiel Emmanuel de, Juger la reine, Tallandier, 359 p. 22,50 €.

Statut de l’ouvrage: acheté en librairie.

Tel est l’avis qui figure au début du documentaire fictionnel (inexplicablement) coproduit par la chaîne Arte et que vous pouvez visionner jusqu’à Noël.

Tel est l’avis qui figure au début du documentaire fictionnel (inexplicablement) coproduit par la chaîne Arte et que vous pouvez visionner jusqu’à Noël.

En ce qui me concerne, je serais heureux de connaître les «archives historiques de la Révolution» (ça ne veut rien dire!) qui attestent d’une réunion du Comité de Salut public où aurait été discuté, en présence de Robespierre, l’organisation d’une émeute parisienne, laquelle réunion nous est longuement montrée. Dans l’attente, je me vois contraint de tenir l’avis ci-dessus pour un grossier mensonge publicitaire.

Signalons également aux réalisateurs qu’aucune «Armée républicaine» n’a été créée. Pour une fois, il suffisait de lire le livre: «Armée révolutionnaire». Et ça n’a rien à voir.

Pour le reste, il s’agit, comme dans le livre de faire pleurer Margot sur les malheurs de la reine. C’est assez facile, dans tous les sens de l’expression. Une fois hors d’état de nuire, privée de liberté et d’intimité, la pire crapule peut inspirer la pitié (voyez les époux Ceaușescu).

Il s’agit aussi de dénoncer la révolution populaire, toute d’excès et de crimes, avec ses tortionnaires analphabètes et ses tricoteuses sanguinaires. Vieille rangaine, crin-crin usé mais perpétuellement copié sur les supports les plus modernes pour l’édification contre-révolutionnaire des foules télévisées.

Pour une fois, Robespierre n’est pas dépeint comme un monstre ou un malade mental (le rôle est attribué à Hébert).

Pour une fois, Robespierre n’est pas dépeint comme un monstre ou un malade mental (le rôle est attribué à Hébert).

Cliquez sur les images pour les AGRANDIR.

21 dimanche Jan 2018

Posted in «Articles»

≈ Commentaires fermés sur “Souvenirs, souvenirs…”

Étiquettes

07 lundi Nov 2016

Posted in «Annonces», «Bêtisier»

≈ Commentaires fermés sur “Amazones de la Révolution” ~ Une exposition à Versailles (déconseillée aux enfants…)

Étiquettes

Amazones, Charlotte Corday, Clubs de femmes, Dominique Godineau, Enragé·e·s, Femmes en armes, Guillaume Mazeau, Jean-Clément Martin, Marat, Martial Poirson, Paul Chopelin, Théroigne de Méricourt, Tricoteuses

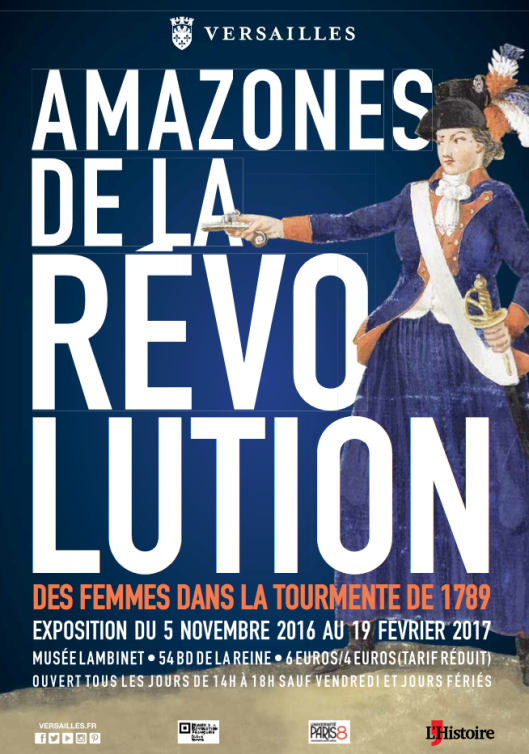

Le musée Lambinet de Versailles abrite depuis le 5 novembre, et jusqu’au 19 février 2017, une exposition intitulée Amazones de la Révolution. Des femmes dans la tourmente de 1789. Exposition que je n’ai pas visitée, ayant découvert son existence sur Twitter, comme tout le monde.

On lira ci-dessous l’introduction rédigée par Martial Poirson, commissaire d’icelle.

Poissarde, femme-soldat, émeutière, incendiaire, criminelle, aliénée… Ces stéréotypes esquissent le portrait à charge de la combattante révolutionnaire, usurpant attributs de la masculinité et codes de la virilité. Ils occultent les sévices exercés sur des femmes désignées comme boucs émissaires et contribuent à les évincer de la sphère publique. Objets, œuvres et archives qui en attestent font apparaître les fantasmes engendrés par la violence des femmes, tout en soulignant leurs échos contemporains. Dans un contexte où les considérations de genre font retour, cette exposition explore les zones d’ombre de l’historiographie et les présupposés du «roman national», mettant en lumière l’implication des femmes − victimes ou bourreaux − dans la brutalité des événements. Tout en faisant place aux femmes d’exception telles que Charlotte Corday, Olympe de Gouges, Théroigne de Méricourt ou Manon Roland, elle met en perspective les figures collectives de la Révolution aussi bien que de la Contre-révolution. Des Tricoteuses aux Merveilleuses, des insurgées aux suppliciées, des allégories aux caricatures, toutes ont imprégné la culture à travers les siècles, tant dans la gravure, la peinture, la sculpture ou les arts décoratifs dans le cinéma, le jeu vidéo, la bande dessinée ou la publicité.

Cette exposition a par conséquent pour ambition de proposer des éléments de compréhension de l’émancipation contrariée des femmes au cours de la séquence historique qui s’ouvre en 1789 : elle leur donne une visibilité nouvelle, tout en les excluant de la sphère politique, au motif, précisément, de leur participation active aux événements. Dans un paradoxe qui n’est qu’ apparent, l’implication des femmes dans le processus insurrectionnel, tout comme les exactions auxquelles elles ont été exposées, conduisent à leur éviction progressive du champ de la représentation aussi bien politique que symbolique.

L’exposition s’accompagne de l’édition d’un catalogue illustré (que je n’ai pas eu entre les mains) dans lequel on trouve des textes de Guillaume Mazeau, Jean-Clément Martin, Martial Poirson, Paul Chopelin, Dominique Godineau, etc.

L’exposition s’accompagne de l’édition d’un catalogue illustré (que je n’ai pas eu entre les mains) dans lequel on trouve des textes de Guillaume Mazeau, Jean-Clément Martin, Martial Poirson, Paul Chopelin, Dominique Godineau, etc.

Vous pouvez télécharger ici le dossier de presse de l’exposition, qui comporte la liste des œuvres exposées.

Il existe également un «livret-jeux» pour les enfants — compilation de bourdes, de propagande infantilisante, et d’approximations «antiterroristes» — qui mérite de figurer dans les annales…

Celle de Marat qui demande, chers petits amis! «que tous ceux qui n’aiment pas la Révolution soient massacrés», elle est osée quand même!

Je m’étonne que l’on ne signale pas que la Révolution a fait de la peine au Bon Dieu! Parce que c’est une information au moins aussi sûre!

18 lundi Juil 2016

Posted in «Articles», «Bêtisier»

≈ Commentaires fermés sur Stéphane Bern & la pipolisation des femmes révolutionnaires

Étiquettes

Éducation, Émission “Secrets d'histoire”, Charlotte Corday, Dames de la Halle, Féminisme, Jean-Clément Martin, Marat, Marche des femmes sur Versailles, Michel Biard, Michel Onfray, Olympe de Gouges, Robespierre, Stéphane Bern, Théroigne de Méricourt, Tricoteuses, Vocabulaire

Heureux et heureuses juilletistes, ou simplement distrait(e)s, qui avez « manqué » l’émission de l’inénarrable Stéphane Bern Secrets d’histoire, consacrée aux « femmes de la Révolution », diffusée sur France 2 le 12 juillet et regardée par 2,4 millions de téléspectateurs, dont j’ai consulté la vidéo pour vous !

Secrets d’histoire, consacrée aux « femmes de la Révolution », diffusée sur France 2 le 12 juillet et regardée par 2,4 millions de téléspectateurs, dont j’ai consulté la vidéo pour vous !

Vous n’aurez pas découvert que les massacres de septembre 1792 ont été perpétrés « sous l’impulsion des montagnards, les révolutionnaires les plus radicaux ». Ce qui fait deux bêtises dans un membre de phrase fort court.

Vous n’aurez pas appris que Théroigne de Méricourt a été fessée par des « harengères toutes dévouées à Robespierre ».

Retenons cependant que les harengères (femmes grossières, criardes) sont les femmes du peuple. Desquelles il ne sera pas question, sauf à propos de la marche sur Versailles d’octobre 1789, dont on ne saura rien mais dont on devinera que ce sont immédiatement des héroïnes, ce qui est l’exact contraire de la réalité.

Vous n’aurez pas été ahuri(e)s d’apprendre qu’à un moment (non précisé) « la France était dirigée par Danton, Robespierre et Marat ». Dans quelles conditions ce triumvirat réussit-il son coup d’État ? Nos historiens d’opérette se réservent probablement de nous le révéler dans une émission ultérieure.

Tout de même ! Marat dirigeant la France depuis sa baignoire ? A-t-on précisé au moins qu’il avait été élu, d’ailleurs ? Impossible de m’en souvenir. Mais dirigeant, en tout cas c’est certain.

C’est même trop peu dire.

Et ici, l’impayable Michel Onfray, auteur comme on sait d’une hagiographie de sa meurtrière, précise : « le dictateur absolu ».

Et qu’importe que le malheureux, précisément coincé dans sa baignoire, se soit plaint à maintes reprises que ses collègues ne prennent pas la peine de lire ses lettres en séance… Censuré, méprisé, mais dictateur absolu.

Bref, Charlotte avait raison sur toute la ligne. Elle est d’ailleurs devenue une « icône de la Révolution ». Pas de la contre-révolution, qu’allez-vous imaginez ? Non : de la Révolution.

Ce salmigondis de clichés, de contresens ridicules, d’anecdotes, parfois aussitôt réfutées qu’émises (peu importe, ça accroche la ménagère coco), et de plaisanteries grivoises (un certain Michel de Decker, auteur de biographies froufroutantes, y excelle) s’étale sur une interminable durée.

Émis, il faut le reconnaître, depuis des lieux magnifiques, tous lustres allumés, filmés comme dans Point de vue images du monde.

Et avec un art du découpage grotesque qui subdivise une phrase sans intérêt en trois morceaux, articulés d’un air sentencieux par trois intervenants différents (toujours éviter que la ménagère pique du nez).

La partie « recherche de témoignages actuels » nous vaut d’ahurissantes prestations de descendant(e)s de Untelle ou de Untel, qui ont mis cravates et bijoux du dimanche pour ne rien dire à la TV. C’est au point qu’on a recours le plus souvent au guide de la visite du château, lequel n’en sait pas davantage, mais ânonne de mémoire à peu près correctement.

Il ne manque pas même Jean-Clément Martin, lequel a décidé une fois pour toutes — et quoi qu’il puisse lui en en coûter — d’être le raton laveur des plus improbables casting télévisés d’historien(ne)s de troisième zone habitué(e)s du Figaro.

N’allez pas dire à cet historien de (réelle) qualité qu’il cautionne par sa présence un étendage de niaiseries séculaires, il vous répondra, comme Michel Biard allant récemment donner conférence dans la Chapelle expiatoire de Paris, élevée comme son nom l’indique pour expier les « crimes de la Révolution », qu’il importe de s’adresser à tous les publics… Vieux débat sur l’influence du médium sur le message transmis. Au moins Biard a-t-il le temps d’un exposé cohérent pour s’expliquer, quand Martin se laisse découper en rondelles insignifiantes.

Où mène le prurit de célébrité ! À l’échafaud, parfois ; à la médiocrité, souvent.

Ce crâne, présenté comme étant celui de Charlotte Corday, fut exposé en 1889 (Gallica).

Si un collectionneur disposait d’une photographie de celui de M. Stéphane Bern enfant, je me ferais un devoir de la publier.

_________

PS. Bientôt, sur ce même blogue, une autre chronique désabusée (hélas!) à propos des femmes et de la Révolution, concernant cette fois un livre, écrit par une femme, qui plus est !

19 dimanche Oct 2014

Posted in «Bêtisier», «Bibliothèque»

≈ Commentaires fermés sur “Ces Dames au salon” : un livre à oublier

Étiquettes

Anne-Marie Lugan Dardigna, Antoine Lilti, Élisabeth Roudinesco, Claire Lacombe, Daniel Guérin, Enragé·e·s, Féminisme, Guillaume Mazeau, Jean-Claude Bonnet, Marat, Olivier Blanc, Pauline Léon, Républicaines révolutionnaires, Steven D. Kale, Théroigne de Méricourt, Tricoteuses

La question du rôle des salons féminins, dans la vie sociale a déjà été traitée. Notamment par l’historien américain Steven D. Kale, dont j’indique ci-dessous le livre et deux articles qu’il y a consacrés. En France Antoine Lilti a publié en 2005 un gros livre sur le sujet (voir références ci-dessous et couverture  ci-contre). Pour les textes que je connais, j’ajouterai un article d’Olivier Blanc.

ci-contre). Pour les textes que je connais, j’ajouterai un article d’Olivier Blanc.

Le fait qu’une question ait été abondamment traitée, et dans les dix dernières années, ne constitue pas un motif suffisant pour s’en détourner, à condition d’avoir des éléments nouveaux à apporter. En un mot, je dirai qu’il est préférable d’écrire des livres qui n’existent pas encore. C’est une règle à laquelle il me semble salutaire de se tenir, même si je comprends qu’un(e) auteur(e) soit tenté(e) d’y déroger si un éditeur lui fait une commande.

Références bibliographiques à retenir

Kale, Steven D.

« Women, the Public Sphere, and the Persistence of Salons », French Historical Studies, Volume 25, n° 1, hiver 2002, pp. 115-148.

« Women, Salons, and the State in the Aftermath of the French Revolution », Journal of Women’s History, Volume 13, n° 4, hiver 2002, pp. 54-80.

French Salons. High Society and Political Sociability from the Old Regime to the Revolution of 1848, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2004, 308 p.

Lilti, Antoine

Le monde des salons. Sociabilité et mondanité à Paris au XVIIIe siècle, Paris, Fayard, 2005, 568 p. On peut lire la recension du livre dans les AHRF.

Blanc, Olivier,

«Cercles politiques et “salons” du début de la révolution (1789-1795)», Annales historiques de la Révolution française, n° 344, 2006, pp. 63-92.

Un achat malencontreux

Ayant conservé un bon souvenir d’un livre d’Anne-Marie Dardigna, publié au milieu des années 1970 et intitulé Femmes femmes sur papier glacé (François Maspero), j’ai acquis de confiance Ces Dames au salon. Féminisme et fêtes galantes au XVIIIe siècle (Odile Jacob, 183 p., 21,90 € ; signé Anne-Marie Lugan Dardigna).

Guidé par mon bon plaisir et ma curiosité, et nullement contraint par quelque rédacteur en chef acariâtre à une fastidieuse exhaustivité, je me suis plongé dans le (court) chapitre intitulé « Les “Républicaines révolutionnaires” et la querelle du bonnet rouge ». J’en suis ressorti navré, et mis de méchante humeur par un plat exercice de compilation « wikipédiste ». Je donne un passage (pp. 158-160), et indiquées en orange, mes remarques.

Nota. Il est bien possible que dans le reste du livre se nichent quelques informations intéressantes. Il est cependant impossible qu’elles soient inédites puisque l’appareil de notes ne mentionne aucune source d’archives consultée.

Autres figures éphémères de ces années révolutionnaires : Pauline Léon, avec Claire Lacombe, avait fondé la Société des Républicaines révolutionnaires, en 1793, et on les a souvent considérées comme la version féminine des « Enragés ».

« Version féminine » n’a pas grand sens, mais c’est évidemment un écho (lointain) à une formule de Daniel Guérin. Fort critiquable d’ailleurs (la formule), et point du tout féministe.

Le 6 mars 1792, Claire se rend à la barre de l’Assemblée législative pour lire l’adresse de trois cent vingt Parisiennes demandant l’autorisation d’organiser une garde nationale féminine. On peut imaginer l’effet que l’idée elle-même provoque chez ces hommes aux convictions rousseauistes.

Hélas ! C’est Pauline Léon qui présente cette pétition (lisible sur ce blogue).

Quant à Pauline, c’était une belle femme, une actrice à succès, qui avait représenté dans les fêtes publiques la déesse de la Liberté.

Double n’importe quoi : Pauline a cette fois, « logiquement » pris la place de l’actrice Claire Lacombe, laquelle n’a jamais, que l’on sache (mais on le lit beaucoup) représenté la Liberté.

Ces Républicaines révolutionnaires s’étaient arrogé le port du bonnet rouge révolutionnaire réservé aux hommes et avaient tenté de le faire porter à des femmes de la Halle.

Le bonnet rouge réservé aux hommes ? Invention.

Lorsque Claire Lacombe veut pénétrer dans l’enceinte du Conseil général de la Commune de Paris, entraînant après elle des femmes portant cet attribut masculin, le procureur Chaumette doit certainement s’en étrangler d’indignation et, bien entendu, il leur en interdit l’accès.

Ces incidents mêlés à beaucoup d’autres vont créer un rejet violent de la part de ces hommes déjà peu enclins à supporter la présence des femmes dans l’espace public. Les violences des « Flagellantes », les cris et vociférations des femmes « sans-culottes » qui, depuis les tribunes ouvertes au public, tentent de perturber les délibérations de la Convention, leur présence systématique au pied de l’échafaud d’où tombent les têtes, pendant que certaines, là, ou dans les tribunes, ont sorti leurs aiguilles et leur tricot, avaient quelque chose qui poussait au malaise les plus convaincues. Elles ont le surnom de « Tricoteuses » et garderont dans l’histoire une réputation sinistre.

Lamentable accumulation de clichés : a) l’allusion aux fessées punitives infligées aux adversaires ne justifie pas l’utilisation de « flagellantes », qui renvoie à une autre époque ; b) les républicaines révolutionnaires et plus généralement les femmes des tribunes ne cherchent pas du tout, dans leur esprit, à « perturber les délibérations de la Convention », mais à les infléchir. Ce qui est bien différent ; c) elles n’ « ont » pas à l’époque le surnom de « tricoteuses », largement postérieur.

Marat était le seul qu’écoutaient ces femmes du peuple et qui avait de l’autorité sur elles. Elles lui vouaient un culte extatique et se livrèrent après son assassinat à des scènes macabres d’adoration du corps, s’enduisant des pustules purulentes qui suintaient. Il y eut aussi une « translation » du cœur de Marat et des processions avec la baignoire dans laquelle il était mort.

Ici, Mme Lugan Dardigna donne comme référence le livre d’Élisabeth Roudinesco sur Théroigne de Méricourt, mais sans indiquer de page. S’il s’agit d’évoquer le cortège portant le corps de Marat, sa baignoire et son écritoire, il a peut-être été évoqué par Roudinesco, mais les travaux d’historiens utiles sur cet événement sont ceux de Jean-Claude Bonnet et plus récemment de Guillaume Mazeau. Il suffit pour s’en apercevoir d’une consultation de 5 mn de n’importe quel moteur de recherche.

La lecture d’ouvrages sérieux aurait dispensé l’auteure d’évoquer — comme s’il fallait en rajouter dans le grand-guignolesque — l’absurde séquence de femmes s’enduisant de « pustules purulentes ». On se demande quelle sympathie éprouve réellement cette « figure du féminisme », comme la décrit la quatrième de couverture de son livre, pour les militantes révolutionnaires de 1793. Elle reprend ici, en les outrant, les pires clichés machistes et contre-révolutionnaires.

Désolés et excédés par l’image fort peu positive de ces « sans-culottes » féminines, les députés de la Convention les plus favorables aux femmes, dont Condorcet lui-même, n’osent plus réitérer leurs demandes en faveur du droit de vote pour les femmes.

Ah ben voilà ! cette « figure du féminisme » nous le dit : En vérité, les protoféministes ont « été trop loin » ! Du coup, elles ont fait peur aux hommes, les pauvres petits choux, qui n’ont plus osé parler en leur faveur.

Les « excès » du féminisme, c’est tout de même, à toutes les époques, l’un des clichés les plus éculés de l’antiféminisme… Le voilà estampillé « féministe » ! On se pince.

* * *

Ce regrettable ouvrage est publié dans une collection intitulée « Le midi de la psychanalyse », laquelle est dirigée par MM. Aldo Naouri et Charles Melman « de l’École pratique des hautes études en psychopathologie ».

Le second de ces messieurs signe une présentation de la collection, qui précède l’introduction du livre proprement dite. Les psychopathologistes, dont le besoin devait probablement se faire sentir, se fixent pour mission d’utiliser les enseignements de la pratique psychanalytique pour éradiquer « le masochisme, les réactions thérapeutiques négatives, voire ce que Fred appelait l’instinct de mort, dirigé contre soi-même comme vis-à-vis des autres ».

On entrevoit peut-être ce qui a pu fasciner Mme Lugan Dardigna dans les scènes fantasmagoriques qu’elle évoque à propos de la pompe de Marat. Ne tenait-elle pas là une sournoise manifestation de l’instinct de mort ? Une espèce de névrose d’échec (ici, je m’avance seul, sans le secours de l’auteure et de ses mentors) qui aurait poussé les protoféministes à dresser contre elles les hommes les mieux disposés à leur égard…

Concluant son texte, M. Melman, se fait pédagogue (et c’est moi qui souligne) :

« Au fond, chacun, à sa manière propre et selon son sexe, parle sans le savoir de la même chose. C’est cette chose qui nous intéresse. »

Laisse-moi deviner, Charles… L’ordre naturel des choses ? Le haut et le bas. Le dessus et les dessous. L’avenir d’une illusion ?

Quand on voit ce que cette quincaillerie pseudo-freudienne — Sigmund, tout de même, c’est aussi autre chose — peut donner une fois appliquée au récit historique, on se sent soulevé par une violente et salutaire « réaction négative ».

__________________

Statut de l’ouvrage: malencontreusement acquis.

09 mercredi Juil 2014

Posted in «Bêtisier»

≈ Commentaires fermés sur Femen ou «tricoteuses» ?

Étiquettes

Dominique Godineau, Féminisme, Femen, Tricoteuses, Vocabulaire

La rubrique « Bêtisier » offre un florilège de sottises, parfois accompagnées de commentaires, le plus souvent servies saignantes — ce qui ne veut pas dire « crues », tout au contraire.

* * *

Le jour (9 juillet 2014) où trois militantes du groupe Femen comparaissaient devant le Tribunal correctionnel de Paris, accusées d’avoir dégradé des cloches lors d’une action spectaculaire dans l’église Notre-Dame, en février 2013, Julie Graziani « porte-parole d’“Ensemble pour le bien commun”, une association de jeunes laïcs catholiques » publie sur le Figaro.fr, une tribune intitulée : « Procès des Femen : le glas d’un activisme outrancier ? », dont je distrais le passage ci-dessous.

Les mots en gras sont soulignés par moi.

Que retiendra-t-on des Femen dans quelques années ? Une curiosité dans la longue histoire des haines antireligieuses et des hystéries anticléricales qui ont régulièrement agité la France, des tricoteuses jacobines égarées au temps de la téléréalité…

12 lundi Mai 2014

Posted in «Articles», «Documents», «Textes de femmes»

≈ Commentaires fermés sur Un club de femmes dans les tribunes des Jacobins de Paris (1791)

Étiquettes

Alphonse Aulard, Clubs de femmes, Collot d’Herbois, Couthon, Dominique Godineau, Gérard Walter, Michael Lee Kennedy, Michel Biard, Tricoteuses

Travaillant sur les clubs de femmes, c’est logiquement que je me suis intéressé aux femmes dans les clubs, ou sociétés populaires. Le moins que l’on puisse dire est que les rapports entre membres masculins des clubs et femmes révolutionnaires, dans le public ou en tant que membres, ne sont pas toujours apaisés. Je n’entrerai pas ici dans la diversité des conflits suscités par la présence féminine, me contentant pour l’heure de citer la métaphore surprenante dont use à ce propos l’historien américain Michael Lee Kennedy, auteur d’une trilogie sur les clubs Jacobins dans la Révolution (1982, 1988, 2000) : « La relation entre l’assemblée des membres et les tribunes peut être comparée à celle d’amants querelleurs se retournant malaisément dans un lit étroit[1]. »

La relecture des documents concernant les sociétés populaires, même si certains d’entre eux sont bien connus, édités, et pour partie désormais disponibles sous forme numérisée, montre que la combinaison entre l’initiative collective des femmes révolutionnaires et la ségrégation même dont elles étaient l’objet ont conduit, dans certains lieux et occasions (peut-être rares, mais non exceptionnels) à la constitution de « clubs de femmes » à l’intérieur d’une société populaire, ou appuyés sur elle. À commencer, comme nous allons le voir, par la plus célèbre (et étudiée) d’entre elles : la Société des Jacobins de Paris. C’est sur cet exemple, parmi d’autres rencontrés dans mes recherches, que je vais m’attarder ici.

Les femmes sont accueillies comme membres — pas toujours à part entière ; elles n’ont pas automatiquement le droit à la parole — dans une minorité de société populaires. Elles sont admises à assister aux séances dans beaucoup d’autres. Dans les deux cas de figure, c’est pourrait-on dire au premier coup d’œil qu’elles apparaissent comme un groupe, ne serait-ce qu’en raison de la pratique de la ségrégation traditionnelle des genres, presque toujours reconduite, et d’autant plus facilement que les réunions se tiennent souvent à l’église ou dans la chapelle du couvent.

Cette visibilité collective a une conséquence positive, ou si l’on préfère dynamique : séparées physiquement des hommes (sociétaires ou non), « les femmes » peuvent certes susciter des rappels à l’ordre (ils ne manquent pas !), mais aussi des demandes, des consultations (outre celles qu’elles formulent elles-mêmes) et des félicitations. Il y a certes des femmes qui prennent part individuellement à la vie sociétaire, mais le groupe des femmes est consulté et admis en tant que tel, avec plus ou moins de réticences.

Ce phénomène a son revers : les femmes demeurent identifiées comme des êtres à part. Cependant, puisque la situation générale qui leur est faite dans la société révolutionnaire est d’infériorité par rapport aux hommes, la pratique sociétaire collective est indéniablement un moyen d’affirmation d’une citoyenneté féminine.

Cette constatation, parmi d’autres, permet de réviser à la hausse l’appréciation de la participation des femmes aux sociétés populaires, et à la Révolution en général.

Un rappel général tout d’abord. Ce n’est que le 12 octobre 1791 qu’est décidée par les Jacobins la publicité des séances, au sens de l’admission du public (le principe, lui, figure dans le Règlement voté le 8 février 1790, mais renvoie à l’écho des débats et décisions dans la presse). Gérard Walter relève le paradoxe de cette mesure, grosse de conséquences révolutionnaires, adoptée sur la proposition d’un banquier genevois, Clavière, futur ministre des Contributions publiques[2] (décrété d’arrestation avec les Girondins, il se suicidera le 8 septembre 1793).

Avant octobre 1791, des personnalités peuvent être invitées à assister aux séances, et parmi elles des femmes. La fille du duc d’Orléans est présente dans une tribune avec sa gouvernante, le 29 avril 1791, pour l’inauguration de la nouvelle salle. Le 13 juillet, c’est Mme Roland dont nous disposons du témoignage[3]. Certaines invitées participent à la séance en faisant connaître leurs souhaits. Ainsi, le 6 septembre 1791, comme l’on discute d’une collecte en faveur d’un journal patriote, Rœderer, qui préside, annonce que « les dames des tribunes, parmi lesquelles Mme Pétion [son mari participe à la séance], demandent à être admises à la souscription. » Leur offre est acceptée et la Société leur vote des remerciements[4].

Cependant, cette tolérance, quoique visant ici déjà un groupe (« les dames des tribunes »), ne se manifeste ni tôt — les exemples dont j’ai connaissance sont de 1791 — ni surtout à l’égard des femmes « ordinaires ». Ainsi, fin novembre 1790, lorsque Claude Dansard, fondateur de la Société fraternelle de patriotes, de l’un et de l’autre sexe, de tous âges et de tous états, société très proche des Jacobins, politiquement et géographiquement (les deux se réunissent dans le même bâtiment), sollicite de ces derniers la réception d’une députation, on lui répond par l’affirmative… « pourvu qu’elle soit entièrement composée d’hommes » :

Lire la suite

28 lundi Avr 2014

Posted in «Articles», «Documents», «Textes de femmes»

≈ Commentaires fermés sur Pétition pour l’armement des citoyennes de la section de l’Hôtel-de-Ville (31 juillet 1792)

Étiquettes

Albert Soboul, Bonnet phrygien, Dominique Godineau, Féminisme, Femmes en armes, Jacques Alexis Thuriot, Jacques Roux, Léon Hennet, Pauline Léon, Piques, Raymonde Monnier, Républicaines révolutionnaires, Tricoteuses

Dans la séance du soir du mardi 31 juillet 1792 de l’Assemblée législative, des citoyennes de la section de l’Hôtel-de-Ville sont admises à la barre. « L’une d’elles, après avoir déposé, dans le sein de l’Assemblée, une pique surmontée du bonnet de la liberté, demande la permission de s’armer, elle et ses compagnes, pour la défense de la capitale. »

Si j’excepte une allusion ambiguë, par Fernand Gerbaux, en 1904, à une pétition du 11 (sic) juillet 1792[1], c’est à ma connaissance Léon Hennet[2] qui met en lumière le premier, en 1919, cette manifestation des revendications féminines pour l’armement.

La démarche de ces citoyennes présente, à mes yeux, un triple intérêt. Elle est représentative — en dehors même des clubs légalement constitués — du fonctionnement « en clubs » de nombreuses militantes, soit sur une base sectionnaire (comme ici), soit sur une base paroissiale, soit encore sur une base corporative. Elle est, ensuite, un prolongement — tout-à-fait indépendant semble-t-il — de la démarche de Pauline Léon, cinq mois plus tôt, présentant une pétition pour l’exercice au maniement des armes par les femmes, signée par plus de 300 femmes. Enfin, il est remarquable que le texte de juillet 1792 est accueilli un peu différemment de celui de mars.

Léon Hennet a bien noté ce dernier point, même s’il en surestime peut-être les conséquences :

L’Assemblée législative passa à l’ordre du jour motivé sur ce qu’aucune loi n’interdisait aux femmes de porter les armes. (pp. 159-160)

Par la réponse de l’Assemblée législative à la pétition qui lui avait été présentée le 31 juillet 1792, l’entrée de la carrière était ouverte. C’est ainsi que plusieurs femmes purent courir aux drapeaux sans avoir à cacher leur sexe, et que à quelques-unes des grades d’officier même furent conférés. (p. 162)

Le 31 juillet, la réaction de l’Assemblée n’est pas sans ambivalence, même s’il nous est difficile de deviner les arrière-pensées des uns et des autres. En effet, au-delà de la réponse polie du président Lafon-Ladebat, qui accorde aux pétitionnaires les honneurs de la séance, un court débat s’engage.

Lecointe-Puyraveau demande « le renvoi au comité militaire ». C’est à la fois une manière habituelle d’ « enterrer » une pétition et accorder à celle-ci un statut respectable. Est-ce ce qui pousse Thuriot à s’opposer au renvoi et à demander l’ordre du jour ? Il faut en tout cas s’attarder sur le motif invoqué : aucune loi ne défend aux femmes de prendre les armes.

Autrement dit, à ces femmes qui proclament « Rendez-nous la justice que nous méritons en décrétant que nous serons armées en tant que vraies citoyennes », Thuriot fait répondre par l’Assemblée : « Armez-vous donc si ça vous chante, aucune loi ne vous l’interdit (mais fichez-nous la paix !) ». Certes, on peut voir là désinvolture et condescendance. Cependant, sur le fond, l’Assemblée souligne qu’au moins par défaut les femmes ont bel et bien le « droit » de s’armer et de concourir, en tant que citoyennes, à la défense nationale.

C’est aller, involontairement peut-être, bien plus loin qu’en mars.

Le 6 mars, alors que Dehaussy-Robecourt avait conclu, contre Pauline Léon, une diatribe essentialiste et misogyne («Gardons-nous d’intervertir l’ordre de la nature») par une motion de consolation, Thuriot l’avait formalisée et fait voter : « Je demande [son collègue venait de le faire] l’impression et l’insertion, avec mention honorable au procès-verbal. » Nulle référence alors au fait que les femmes n’avaient pas besoin de mendier un droit que rien ni personne ne songeait à leur interdire…

Sans aller aussi loin que Léon Hennet, on peut accepter l’idée qu’une telle réponse a pu être considérée comme un encouragement, et par les pétitionnaires de la section de l’Hôtel-de-Ville et par des femmes décidées à s’engager individuellement dans l’armée[3]. Je n’ai pas connaissance, au stade actuel de mes recherches, d’une référence explicite à cette position de la Convention, dans un journal, une brochure, ou un procès-verbal de réunion. Une telle référence n’aurait rien d’invraisemblable puisque les débats de l’Assemblée sont largement diffusés et commentés à travers le pays, et les comptes rendus de ses travaux lus dans les sociétés populaires.

Mettons le projecteur un moment sur ce protagoniste particulier des séances des 6 mars et 31 juillet. Fils d’un artisan, devenu avocat, puis député de la Marne, « son hostilité résolue envers les émigrés et les prêtres réfractaires, écrit François Wartelle[4], contraste avec ses craintes des interventions trop directes du peuple dans la vie politique […]. » Élu encore à la Convention, il vote la mort du roi, mais ça n’est pas un partisan de la Terreur. Il démissionnera du Comité de salut public au bout de deux mois de présence.

Je le retrouve à plusieurs reprises dans mes notes, à propos des mobilisations de femmes et de son attitude vis-à-vis des Enragés.

Le 27 décembre 1792, il juge inutile d’admettre une délégation de 300 femmes qui réclament le jugement du roi (AP, t. 55, p. 728), mais se prononce, le 1er mai 1793, pour l’admission d’une délégation de citoyennes de Versailles qui demandent la taxation des grains (AP, t. 63, p. 679).

Lorsque la citoyenne Élisabeth Bourgé (ou Bourgès) se présente devant la Convention, explique qu’elle a servi cinq mois en tant que volontaire dans la 1re compagnie du bataillon de la Réunion, sous le nom de Nicolas Bourgé, que reconnue femme elle a reçu son congé et qu’elle sollicite un passeport pour regagner Reims, ainsi qu’une indemnité pour cause de maladie (elle a été blessée au sein), Battelier et Thuriot demandent pour elle une gratification de 150 livres (accordée[5]) [AP, t. 64, pp. 146-147. Coll. Baudoin, vol. 37]

Thuriot sera exclu du club des Jacobins, « à l’initiative des Hébertistes », écrit Wartelle. Il est également attaqué aux Cordeliers par Hébert, le 25 juillet 1793, lequel lui reproche d’avoir pris la défense du général Custines. Selon le compte rendu du Journal historique et politique[6], que je trouve chez De Cock, les « dames révolutionnaires » présentes s’écrient à plusieurs reprises : « La montagne aussi est contre nous ! ».

Lorsque Jacques Roux, le 25 juin 1793, lit à la Convention la pétition des sections Bonne-Nouvelle, des Gravilliers & du Club des Cordeliers, Thuriot l’attaque violemment : « Malgré toi, l’espoir des tyrans sera frustré ; nous sauverons Paris & la France, & les monstres qui te ressemblent en périront de rage. »

Je reviens à la notice de Wartelle pour signaler l’hostilité de Thuriot envers Robespierre au moment du 9 thermidor et le fait qu’il continue ensuite et à siéger avec les Montagnards et à fréquenter le club des Jacobins. Il poursuivra une carrière dans la magistrature, jusqu’à son bannissement comme régicide en 1816. Il meurt à Liège.

Un révolutionnaire, comme il en est beaucoup, dont le parcours ne se laisse pas réduire à une ligne ou à un clan politique. Et dont il est malaisé de discerner la position, à supposer qu’il en ait une simple et constante, vis-à-vis des femmes révolutionnaires.

Quelques remarques sur le texte même de la pétition (dont j’ai respecté l’orthographe d’origine) :

Les citoyennes mobilisent, pour s’y identifier, trois figures héroïques. Deux sont féminines, des femmes helvètes et Jeanne d’Arc. L’autre masculine, Hercule, dont l’espoir de vaincre peut insuffler la force même à des femmes dont « l’apparence est faible ».

Contrairement à ce qu’affirme le compte rendu de l’Assemblée (repris par certains commentateurs par la suite), il ne s’agit pas d’une démarche visant la seule défense de Paris. Il s’agit bien d’étendre l’armement des vraies citoyennes — et non bien sûr de toutes les femmes indistinctement —, « dans tout l’intérieur du royaume ».

De plus, les pétitionnaires ne demandent pas d’armes, mais bien la reconnaissance de leur droit à être armées. C’est « à leur dépens » que les citoyennes patriotes entendent s’armer, sans grever en quoi que ce soit le budget de la défense nationale.

Enfin, j’y ai fait allusion plus haut, le déchiffrement à peu près certain (plus difficile encore sur microfilm que sur papier) de 46 noms de signataires sur 80, et ce que l’on peut distinguer des autres, permet de vérifier qu’aucune des futures militantes républicaines révolutionnaires — plusieurs ont signé la pétition de Pauline Léon en mars —, ne se retrouvent ici.

Faute de renseignements sur ces citoyennes, je dois me borner à reproduire l’information suivante sur leur section, qui allait prendre un mois plus tard, le 21 août 1792, le nom de « section de la Maison-Commune » : « [C’]était une des sections les plus populaires du centre de Paris, celle où la pression des indigent était la plus forte[7]. »

Section de l’Hôtel de ville

Législateurs

La patrie est en danger ; nous venons joindre nos efforts à ceux de nos frères d’armes qui se sont dévoué au soutien de la patrie ; nos perres, nos epoux, nos freres volent aux frontierres (repousser le farouche autrichien qui veut envahir et devaster notre territoire) tandis qu’ils exposent leur vie, resterons nous tranquille spectatrices des maux qui affligent l’interrieur du roÿaume ; non, il est de notre devoir d’être tel[les] que la constitution la dit ; cest à nous que la conservation en est confier ; cest à nous à répondre a la confiance des legislateurs.

Armons nous ; et soÿons dignes d’etre libres ; ymitons ces courageuses helvetiennes, qui seulles ont soutenue l’attaque d’une armée entière qui assiégoient leur ville, et ont demeuré vainqueur ; Janne d’arc sauva la France sous le règne du despote Charle sept ; aurions nous moins de courage nous qui sommes libres, et qui avons juré de mourir plutot que de devenir esclaves ;

Legislateurs

Cest a vous a nous rendre la justice que nous méritons en décrétant que les vrais citoÿenne seront armées pour la déffence de la capitale ; à leur dépens et ce dans tout l’interieur du roÿaume ; vous ne pouvez mieux confier la deffence de la patrie, qu’a des meres, des epouses, des sœurs, qui brulent du desire de seconder la valeur de ce qu’ils [sic] ont de plus cher ; en faisant rendre le dernier soupir aux monstres qui cherchent à annéantir la constitution, la liberté, et les droits sacrés de l’homme, et du citoyent.

Recevez de nos mains le signe de notre liberté, nous le déposons dans le sanctuaire de la nation ; il sera pour nous le temple de Janus[8] et nous jurrons toutes de mourir plutot que de souffrir qu’aucune ennemis viennent le prophaner.

Chez nous l’apparence est faible mais l’espoir de vaincre donne des forces d’Hercule.

[Signatures]

De St Martin

Gibert

Tourcade

Grignard

Thoma

Cuissin

Catherine Grignard

du Cattole

Adelaide St Martin

Agathe St Martin

Salsaque

Cécile Hanait

Clausés

Fransoise de S. Martin

Le Moigne

Destavigny

Hanait

Genevieve Brienne

Guffroy

Charlier

Conbarron

Snieckers

Anne Elisabeth Gittard

femme Tasseaux

Ecambourd

femme Darnuet

Marie Louis Saulze

Avril

Reault

f. Chevillard

f. Ruc

fll Toinette Ruc

Poulin

f. Casset

femme Devaux

Evrar

Tellier

Vve Trubert

Sophie Trubert

Pechotot

femme Baudet

Veuve Ruffieux

Vincent

fille Bertin

Chasin

— Guÿot

[A N : MIC/C//154 d. 292/2]

______________________

[1] Gerbaux, Fernand, « Les femmes soldats pendant la Révolution », La Révolution française, juillet 1904, pp. 47-61.

[2] Hennet, Léon, « Femmes soldats dans les Armées de la Révolution », La Nouvelle Revue, 15 mars 1919, pp. 157-167 (Gallica).

[3] Dominique Godineau connaît la pétition du 31 juillet, qu’elle cite dans son ouvrage de référence Citoyennes tricoteuses (1989, p. 119), avec la cote des archives nationales ; elle a donc eu accès au document. En revanche, elle ne s’intéresse pas à la réponse de l’Assemblée, ni non plus dans son article « De la guerrière à la citoyenne. Porter les armes pendant l’Ancien Régime et la Révolution française » (Clio, n° 20, 2004, pp. 43-69), dans lequel elle analyse la réaction à la seule pétition de Pauline Léon.

[4] In Soboul, Albert (dir.), Dictionnaire historique de la Révolution française, 1989, p. 1037.

[5] Cette citoyenne reprendra du service en Vendée, non pas armée, mais pour assister les blessés, ce qui lui vaudra une nouvelle gratification (voir décrets des 14 vendémiaire an III [5 octobre 1794] et 13 pluviôse an III [1er février 1795], coll. Baudoin, vol. 54 & 58).

[6] N° 26, 27 juillet 1793, reproduit in De Cock, Les Cordeliers dans la Révolution française, Lyon, 2002, p. 1274.

[7] Soboul, Albert & Monnier, Raymonde, Répertoire du personnel sectionnaire parisien en l’an II, 1985, p. 371.

[8] [Note C. G.] À Rome le temple de Janus, dieu des portes, était un enclos sur le Forum, dont les deux portes, à l’ouest et à l’est, n’étaient fermées qu’en temps de paix.

Nouvelles du blog (7 mai 2014) : La Révolution et nous vient de dépasser les 23 000 consultations.

01 samedi Mar 2014

Posted in «Articles», «Documents», «Usages militants de la Révolution»

≈ Commentaires fermés sur “Les Femmes et la Révolution française” ~ une brochure d’Yvonne Bruhat en 1939

Étiquettes

Albert Mathiez, Élisabeth Roudinesco, Clubs de femmes, Féminisme, Jean Bruhat, Tricoteuses

Je vois rarement citée la brochure (40 p.) d’Yvonne Bruhat intitulée 1789-1939 Les Femmes et la Révolution française[1]. Certes, l’auteure, professeure dans l’enseignement technique, ne prétendait pas étudier à nouveaux frais le rôle des femmes dans la Révolution. Sa brochure est une honnête compilation sur le sujet. Mais, publiée l’année du cent-cinquantième anniversaire de la Révolution, elle mérite l’attention parce qu’elle est un des rares exemples d’une tentative militante d’établir un lien directe entre les femmes révolutionnaires et les femmes « modernes » — en l’occurrence les femmes françaises de 1939 — sur un format plus important que l’article de journal.

Cette brochure mérite aussi attention parce que c’est une des rares tentatives de vulgarisation par l’écrit de l’expérience des femmes révolutionnaires dans le public populaire et militant féminin.

On notera que le lien est établi avec la Commune, via la figure de Louise Michel, et avec l’Espagne, dont les femmes révolutionnaires sont qualifiées d’ « amies », et non de camarades.

Cette vulgarisation est justifiée dans des termes qui reflètent la ligne des organisations dans l’orbite du parti communiste. Les femmes sont d’abord des mères de famille, et c’est en tant que telles qu’elles accèdent à la conscience politique, s’engageant courageusement pour assurer « la paix des berceaux ». Pas de conscience de classe féminine donc ; c’est d’ailleurs la collaboration de classe dont les femmes de la Révolution sont censées avoir donné l’exemple : « femmes du peuple et femmes de la petite bourgeoisie, ouvrières, ménagères et intellectuelles luttèrent en commun dans les mêmes organisations contre les mêmes adversaires, pour le même idéal ». Cette dernière affirmation doit davantage à la nécessité idéologique qu’elle ne correspond à la vérité historique.

Né en 1906, Yvonne Bruhat, née Maugis, a épousé Jean Bruhat (dont on trouvera le résumé de la notice biographique à propos des Enragés dans L’Humanité). Dans la très courte notice que lui consacre Claude Pennetier dans le Dictionnaire Maitron, il est dit qu’elle adhère au parti communiste en 1936 dont elle reste membre « jusqu’à la guerre », soit assez peu de temps. « De juin 1936 à juillet 1937, elle dirigea la section nantaise du Comité mondial des Femmes contre la guerre et le fascisme, s’occupant particulièrement du Bulletin et se consacrant à l’aide aux républicains espagnols réfugiés dans la région. En 1937-1938, elle devint permanente du Comité mondial en tant que secrétaire administrative. » Il semble que la brochure sur les femmes soit son seul travail publié. Ni la notice de Pennetier ni le catalogue de la BN ne recense d’autre publication sous son nom.

Il est probable que la brochure fut imprimée sur un méchant papier, comme on en utilisait dans les années trente du vingtième siècle, ce qui explique au moins en partie la médiocre lisibilité de la reproduction sur microfiche seule disponible à la BN.

Collée au dos de la première de couverture, une étiquette attire l’attention :

Ouvrage ne pouvant être communiqué qu’avec l’autorisation de M. l’Administrateur général. Liste OTTO.

La liste OTTO, sans doute du prénom d’Otto Abetz, ambassadeur  allemand à Paris, a été — comme son appellation ne l’indique pas — élaboré par des éditeurs français, sur sollicitation des autorités d’occupation. Elle comptait, dans sa première version, 1 060 titres (*), et s’imposait aux éditeurs, aux libraires et aux bibliothécaires (d’où l’étiquette de la BN). S’agissant d’une brochure militante éditée par le Comité mondial des femmes, et non par une maison d’édition, il est probable que son titre a été ajouté à la liste par les nazis. Je reproduis à la suite des extraits de la brochure le préambule de la liste OTTO, dont je recommande la lecture à celles et ceux qui croient naïvement que des éditeurs seraient « par nature » ou par vocation du côté de l’esprit et de la pensée critiques.

allemand à Paris, a été — comme son appellation ne l’indique pas — élaboré par des éditeurs français, sur sollicitation des autorités d’occupation. Elle comptait, dans sa première version, 1 060 titres (*), et s’imposait aux éditeurs, aux libraires et aux bibliothécaires (d’où l’étiquette de la BN). S’agissant d’une brochure militante éditée par le Comité mondial des femmes, et non par une maison d’édition, il est probable que son titre a été ajouté à la liste par les nazis. Je reproduis à la suite des extraits de la brochure le préambule de la liste OTTO, dont je recommande la lecture à celles et ceux qui croient naïvement que des éditeurs seraient « par nature » ou par vocation du côté de l’esprit et de la pensée critiques.

* * *

Nous avons essayé d’écrire pour les femmes de 1939 un bref récit de ce que les femmes ont fait pendant la grande Révolution dont on célèbre cette année le 150e anniversaire.

La masse innombrable des femmes du peuple : petites vieilles aux visages labourés de rides, glanant dans les chaumes les épis tombés des gerbes, jeunes et jolies bouquetières vendant les fleurs sous les arbres du Palais Royal, ménagères du faubourg Saint-Antoine “bonnes et vaillantes femmes dont le grand cœur maternel avait trop souffert de la plainte des enfants mal nourris”. (Jean Jaurès), femmes des Halles si spontanément dévouées, mais aussi si farouches quand les spéculateurs portent atteinte à la sécurité de leur foyer, toutes ont joué dans la Révolution française un rôle de premier plan.

Et cependant nous les connaissons bien mal. En dehors des plus célèbres, d’une Madame Roland qui combattit les Jacobins, elles n’ont laissé que peu de traces dans les archives. Les documents sont le plus souvent muets. Contre elles ont été déversés des monceaux de calomnies et de mensonges qu’il faut déblayer pour qu’apparaisse enfin le vrai visage de la femme française pendant la Révolution. “Poissardes”, “mégères”, “tricoteuses” — c’est ainsi qu’on les a appelées. Ne soyons pas surpris. Vous vous rappelez ce que Versaillais et Versaillaises ont pu écrire sur une Louise Michel et ses compagnes de la Commune. Vous avez été indignées des injures proférées contre nos courageuses amies d’Espagne.

Nous sommes les héritières des femmes de 1789. C’est pour nous un puissant encouragement de savoir que nous ne sommes pas les premières à lutter pour la sauvegarde de nos foyers, la liberté et la paix.

Y. B.

* * *

Par leur action quotidienne, les femmes patriotes s’étaient attiré les haines des partisans de l’ancien régime. Ils prirent leur revanche après la chute de Robespierre (9 thermidor-27 juillet 1794). Ils recherchèrent partout “les Jacobines” pour les fouetter et les rosser. Voici ce qu’écrit à ce sujet Albert Mathiez :

“On ne se bornait pas à massacrer les hommes, on n’épargnait ni leurs femmes ni leurs filles. Les ‘Compagnons de Jésus’[2] n’ayant pas trouvé à son domicile le marchand de tableaux Richaud, s’emparèrent de sa fille âgée de 17 ans, la conduisirent en prison et l’égorgèrent[3]. Ils brûlèrent la cervelle de la femme Roux devant sa boutique. Ils firent périr de coups les femmes Taveau, Jouve et Jacob. Ils tuèrent jusqu’à une femme de 70 ans qu’ils jetèrent dans le Rhône parce qu’elle avait raillé les costumes des Muscadins[4]. Les cadavres étaient attachés à la première voiture qui passait, traînés dans les rues et jetés au fleuve[5].”

Quels exemples nous ont laissés ces femmes courageuses de la Révolution française ?

UN EXEMPLE DE DEVOUEMENT A LEURS FOYERS ET A LEURS ENFANTS. C’est le souci de leurs enfants qui brisa leurs timidités et qui les poussa à combattre pour une société meilleure. Quand Saint-Just disait : “Le bonheur est une idée nouvelle en Europe”, c’est aux jeunes que ces mères songeaient, à leurs filles et à leurs fils qu’elles voulurent élever dans l’amour de la liberté, de l’égalité et de la grande fraternité humaine. Elles qui souvent ne savaient pas lire furent reconnaissantes à la Révolution d’avoir travaillé à l’éducation populaire.

UN EXEMPLE D’INTELLIGENCE POLITIQUE : elles comprirent que la tyrannie était une menace pour la paix des berceaux et qu’on ne pouvait défendre la sécurité du foyer sans défendre dans le même temps la liberté et l’indépendance nationale.

UN EXEMPLE DE COURAGE : rien ne les fit reculer, ni les railleries, ni les calomnies, ni les violences.

UN EXEMPLE D’UNION : femmes du peuple et femmes de la petite bourgeoisie, ouvrières, ménagères et intellectuelles luttèrent en commun dans les mêmes organisations contre les mêmes adversaires, pour le même idéal.

Françaises et Républicaines de 1939 ! Jurons comme nos aïeules de 1791 d’élever nos enfants dans le respect de la Déclaration des Droits de l’Homme, dans laquelle se mêlent les conquêtes démocratiques du passé et les espérances de l’avenir.

Contre les tyrans modernes qui menacent la paix et la liberté nécessaires à nos fils, pour cet idéal de générosité et d’émancipation qui fut celui des femmes de 1789, pour la conquête de nos droits, UNISSONS-NOUS. RASSEMBLONS-NOUS.

Ce sera notre façon à nous — et la meilleure, semble-t-il — de célébrer le cent cinquantième anniversaire de la Révolution française.

* * *

Bruhat, Yvonne, 1789-1939 Les Femmes et la Révolution française, Édition du Comité mondial des femmes, 2, rue de Londres, 1939. BN : MFICHE LN17- 287.

(*) Parmi les titres de la liste OTTO, une «curiosité» : Mein Kampf d’Hitler, qui ne tenait pas à ce que l’on lise en 1940 un texte programmatique publié quelques années auparavant.

Préambule de la liste OTTO. Dans le document original, le même texte, en allemand, figure en regard du texte français. (On peut AGRANDIR le texte en cliquant sur l’image.)

[1] Elle l’est par Élisabeth Roudinesco dans son livre sur Théroigne de Méricourt dans une note appelée p. 252.

[2] Note d’Y. Bruhat : Bande royaliste qui ravagea le Midi et la région de Lyon.

[3] Note de Mathiez (omise par Y. Bruhat) : Buchez et Roux, t. XXXVI, p. 413.

[4] Note d’Y. Bruhat : Les jeunes royalistes qui se faisaient remarquer par l’étrangeté de leurs costumes.

[5] Yvonne Bruhat ne précise pas dans quel texte de Mathiez elle puise cette citation. Il s’agit de La Réaction thermidorienne. On la trouvera p. 302 de la réédition du livre à La Fabrique (2010).